□裘 兵 赵国庆/文

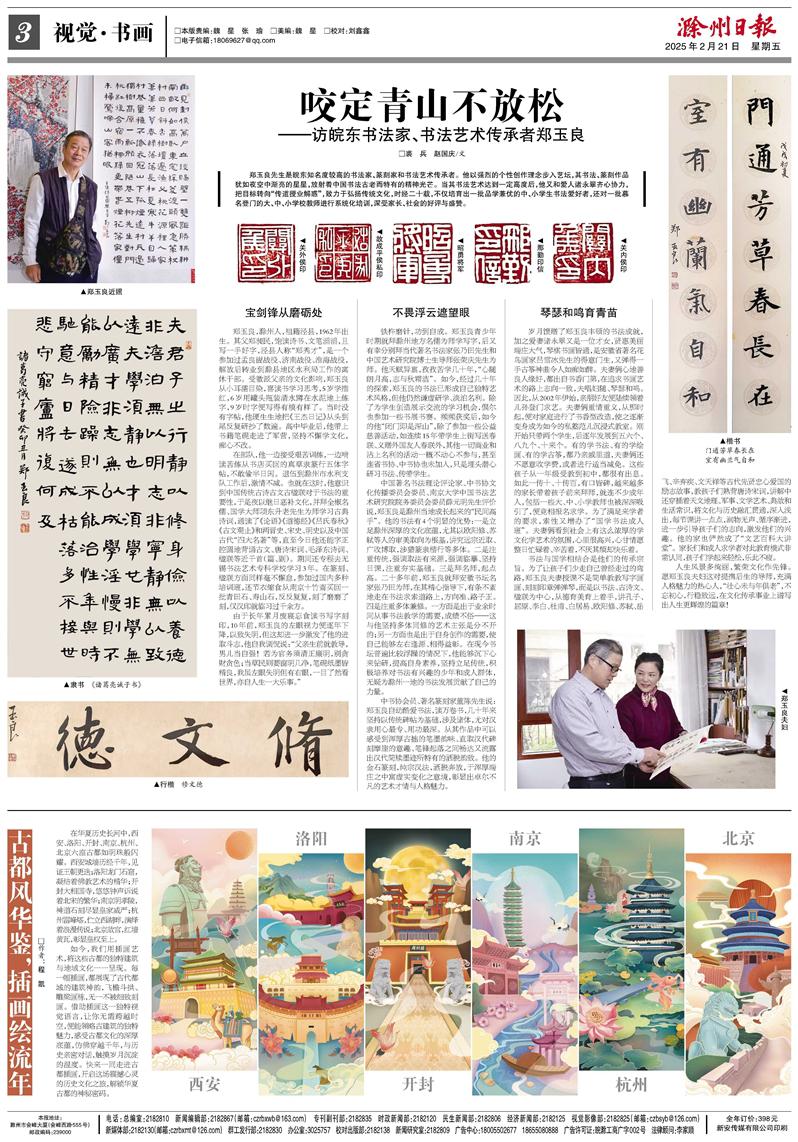

郑玉良先生是皖东知名度较高的书法家、篆刻家和书法艺术传承者。他以强烈的个性创作理念步入艺坛,其书法、篆刻作品犹如夜空中渐亮的星星,放射着中国书法古老而特有的精神光芒。当其书法艺术达到一定高度后,他又和爱人诸永翠齐心协力,把目标转向“传道授业解惑”,致力于弘扬传统文化,时经二十载,不仅培育出一批品学兼优的中、小学生书法爱好者,还对一批慕名登门的大、中、小学校教师进行系统化培训,深受家长、社会的好评与盛赞。

宝剑锋从磨砺处

郑玉良,滁州人,祖籍泾县,1962年出生。其父郑昶民,饱读诗书、文笔滔滔,且写一手好字,泾县人称“郑秀才”,是一个参加过孟良崮战役、济南战役、淮海战役,解放后转业到滁县地区水利局工作的离休干部。受徽派父亲的文化影响,郑玉良从小耳濡目染,喜读书学习思考,5岁学描红,6岁用罐头瓶装清水蹲在水泥地上练字,9岁时字便写得有模有样了。当时没有字帖,他硬生生地把《王杰日记》从头到尾反复研抄了数遍。高中毕业后,他带上书籍笔砚走进了军营,坚持不懈学文化,痴心不改。

在部队,他一边接受艰苦训练,一边啃读苦练从书店买回的真草隶篆行五体字帖,不敢偷半日闲。退伍到滁州市水利支队工作后,激情不减。也就在这时,他意识到中国传统古诗古文古楹联对于书法的重要性,于是夜以继日恶补文化,并拜全椒名儒、国学大师项东升老先生为师学习古典诗词,通读了《论语》《道德经》《吕氏春秋》《古文观止》和两晋史、宋史、明史以及中国古代“四大名著”等,直至今日他还能字正腔圆地背诵古文、唐诗宋词、毛泽东诗词、楹联等近千首(篇、副)。期间还专程去无锡书法艺术专科学校学习3年。在篆刻、楹联方面同样毫不懈怠,参加过国内多种培训班,还节衣缩食从南京十竹斋买回一批青田石、寿山石,反反复复,刻了磨磨了刻,仅汉印就临习过千余方。

由于长年累月废寝忘食读书写字刻印,10年前,郑玉良的左眼视力便逐年下降,以致失明,但这却进一步激发了他的进取斗志,他自我调侃说:“父亲生前就教导,男儿当自强!若为官务须清正廉明,别贪财贪色;当草民则要窗明几净,笔砚纸墨皆精良,我虽左眼失明但有右眼,一目了然看世界,亦自人生一大乐事。”

不畏浮云遮望眼

铁杵磨针,功到自成。郑玉良青少年时期就拜滁州地方名儒为师学写字,后又有幸分别拜当代著名书法家张乃田先生和中国艺术研究院博士生导师张荣庆先生为师。他天赋异禀,孜孜苦学几十年,“心随朗月高,志与秋霜洁”。如今,经过几十年的探索,郑玉良的书法已形成自己独特艺术风格,但他仍然谦虚研学、淡泊名利。除了为学生创造展示交流的学习机会,偶尔也参加一些书展书赛。频频获奖后,如今的他“闭门即是深山”,除了参加一些公益慈善活动,如连续15年带学生上街写送春联、义赠外国友人春联外,其他一切商业和沾上名利的活动一概不动心不参与,甚至连省书协、中书协也未加入,只是埋头潜心研习书法、传带学生。

中国著名书法理论评论家、中书协文化传播委员会委员、南京大学中国书法艺术研究院院务委员会委员薛元明先生评价说,郑玉良是滁州当地成长起来的“民间高手”。他的书法有4个明显的优势:一是立足滁州深厚的文化底蕴,尤其以欧阳修、苏轼等人的审美取向为根基,讲究远宗近取、广收博取,涉猎篆隶楷行等多体。二是注重传统,强调取法有来源,强调临摹、坚持日课,注重夯实基础。三是拜名师,起点高。二十多年前,郑玉良就拜安徽书坛名家张乃田为师,在其精心指导下,有条不紊地走在书法求索道路上,方向准、路子正。四是注重多体兼修。一方面是出于业余时间从事书法教学的需要,成绩不俗——这与他坚持多体同修的艺术主张是分不开的;另一方面也是出于自身创作的需要,使自己能够左右逢源、相得益彰。在现今书坛普遍比较浮躁的情况下,他能够沉下心来钻研,提高自身素养,坚持立足传统,积极培养对书法有兴趣的少年和成人群体,无疑为滁州一地的书法发展贡献了自己的力量。

中书协会员、著名篆刻家董陈先生说:郑玉良自幼酷爱书法,读万卷书,几十年来坚持以传统碑帖为基础,涉及诸体,尤对汉隶用心最专、用功最深。从其作品中可以感受到浑厚古拙的笔墨韵味、直取汉代碑刻摩崖的意趣、笔锋起落之间畅达又流露出汉代简牍墨迹所特有的洒脱韵致。他的金石篆刻,纯宗汉法,洒脱奔放,于浑厚端庄之中寓虚实变化之意境,彰显出卓尔不凡的艺术才情与人格魅力。

琴瑟和鸣育青苗

岁月馈赠了郑玉良丰硕的书法成就,加之爱妻诸永翠又是一位才女,贤惠美丽端庄大气,琴棋书画皆通,是安徽省著名花鸟画家吕雪冰先生的得意门生,又弹得一手古筝神曲令人如痴如醉。夫妻俩心地善良人缘好,都出自书香门第,在追求书画艺术的路上志向一致,夫唱妇随、琴瑟和鸣。因此,从2002年伊始,亲朋好友便陆续领着儿孙登门求艺。夫妻俩重情重义,从那时起,便对家庭进行了书香型改造,使之逐渐变身成为如今的私墪范儿沉浸式教室。刚开始只带两个学生,后逐年发展到五六个、八九个、十来个。有的学书法、有的学绘画、有的学古筝,都乃亲戚里道,夫妻俩还不愿意收学费,或者进行适当减免。这些孩子从一年级受教到初中,都很有出息。如此一传十、十传百,有口皆碑,越来越多的家长带着孩子前来拜师,就连不少成年人,包括一些大、中、小学教师也被深深吸引了,便竞相报名求学。为了满足来学者的要求,索性又增办了“国学书法成人班”。夫妻俩看到社会上有这么浓厚的学文化学艺术的氛围,心里很高兴,心甘情愿整日忙碌着、辛苦着,不厌其烦却快乐着。

书法与国学相结合是他们的传承宗旨。为了让孩子们少走自己曾经走过的弯路,郑玉良夫妻授课不是简单教教写字画画、刻刻印章弹弹琴,而是以书法、古诗文、楹联为中心,从德育美育上着手,讲孔子、屈原、李白、杜甫、白居易、欧阳修、苏轼、岳飞、辛弃疾、文天祥等古代先贤忠心爱国的励志故事,教孩子们熟背唐诗宋词,讲解中还穿插着天文地理、军事、文学艺术、典故和生活常识,将文化与历史融汇贯通,深入浅出,每节课讲一点点,润物无声、循序渐进,进一步引导孩子们的志向,激发他们的兴趣。他的家也俨然成了“文艺百科大讲堂”。家长们和成人求学者对此教育模式非常认同,孩子们学起来轻松,乐此不疲。

人生风景多绚丽,繁荣文化作先锋。愿郑玉良夫妇这对提携后生的导师,充满人格魅力的热心人,“壮心未与年俱老”,不忘初心,行稳致远,在文化传承事业上谱写出人生更辉煌的篇章!