○周惟熙

近日,我到老同学章书茂家走访了几次。他是滁城老牌章三益南货店章老的孙子,今年82岁了。我找他,是为了了解章三益南货店的情况。何谓三益?孔子曰:“益者三友,……友直,友谅,友多闻,益矣。”店名有文化底蕴。

书茂热情地给我介绍了他家的情况,还给我看了一本书。那是他的叔伯大姐夫张振亚写的回忆录《振亚回顾》,其中写到章三益一家的许多事情。我下面的文字,就是根据书茂的介绍和书上的回忆写的。

章三益家是个大家族,全家住在韩家古堆巷1号,面积大约四五百平方米。前后有三进院落,房屋很多。前院住书茂的两位哥哥全家,中院住书茂的祖父母、父母、叔父,书茂也住在中院,一个人有三间屋,可见他家的房屋真多。中院经由厨房通向后院,后院是酱房,很大,院内排摆放有一百多口大酱缸,那是制酱用的,还有作仓储用的一座小楼房。

大门口设有门房,有老人专门值班。前院的右侧通向自家的花园。书茂说,他的父亲章璞培毕业于扬州苏北农专,精通园艺,侍弄的花园四季常青,鲜花不断。中院内有一口水井,井水清澈透亮,冬暖夏凉,口感极好,从来没有干涸过,不但是全家的饮用水,也是制作豆酱、秋油的材料。

章家的祖籍在浙江,后来搬迁到皖南,清末到滁州做生意,就在滁州定居了。说起来,章三益也是徽商。他儿子辈排行是“培”字,孙子辈排行是“书”字。章三益老人应该是“家”字辈。

章三益有四个儿子。大儿子是原配夫人生的。续弦生了三个儿子,一个女儿。老二璞培,字村客,就是书茂的父亲,原配生一女四子,续弦生四子两女,再续弦生三子两女,他共有十六个孩子,十一男五女,其中有三个孩子夭折。书茂在家庭弟兄中排行第八,如今同母的只有他和老六还在世。老六书菉原来在滁州市水利局工作,是高级工程师。书茂毕业于兰州铁道学院,在西安工作了二十几年,后来回到滁州,在铁路学校任教。

章三益南货店有一百多年的历史了。创业之初,三口酱缸起家。但他们讲究质量,做工绝不马虎。当时,酱油叫“秋油”。他们生产的“五伏秋油”,是从蚕豆酱里提炼的。先在酱缸里制作蚕豆酱,蚕豆酱白天让太阳暴晒发酵,夜间承受露水回润,经过五个伏天,就是六十天左右,然后从酱缸里撇出秋油来。那秋油绝不是勾兑出来的,味道纯正,非常鲜美,口感极佳。

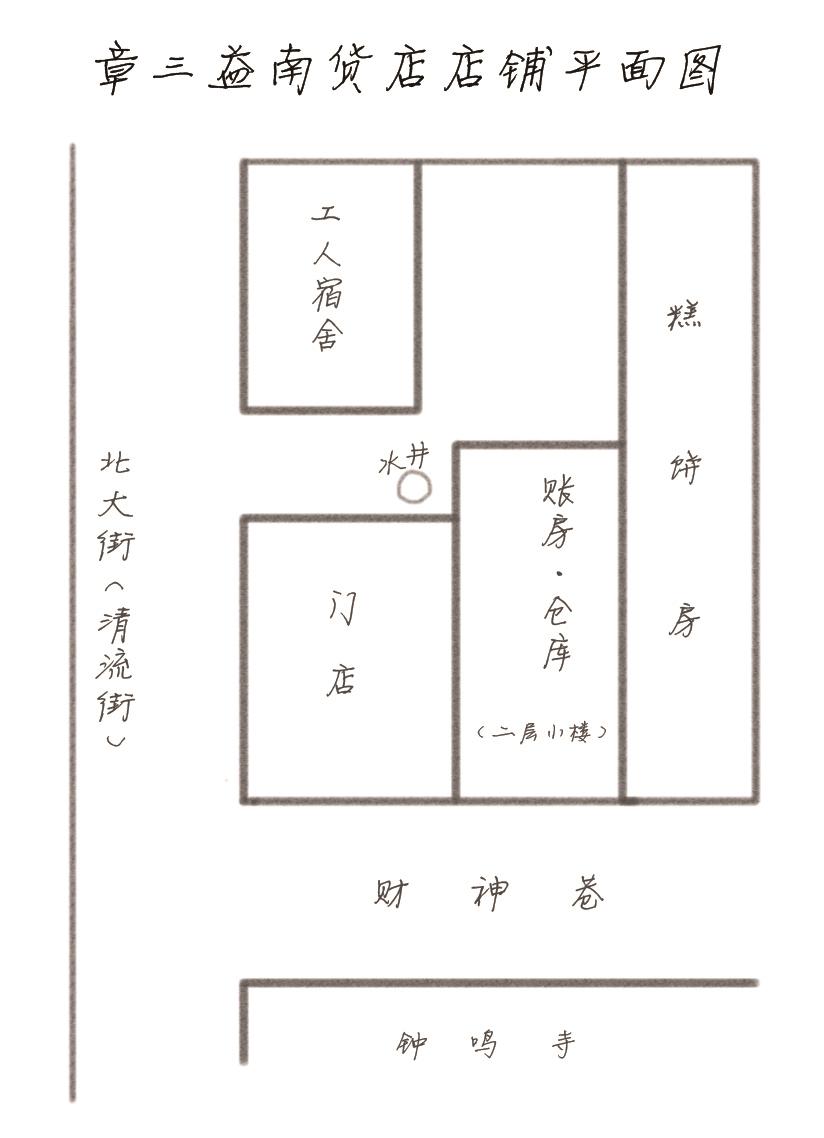

章三益南货店的门面房有三间,在财神巷同北大街(现在叫清流街)交叉口的东北侧,门面朝西,面对着韩家古堆巷,南面隔一条财神巷是高高的钟鸣寺,再朝南五六十米是石婆婆。店铺后面有一座二层小楼,楼下是账房(办公室),那是管账的地方,也是接待大宗客户的地方。楼上木地板,是储存糕点的仓库。库房一四圈摆放着许多大的瓷坛,也有大铁桶(叫铁鼓子),圆形的、方形的都有,糕点就放在瓷坛和铁桶里,用盖子盖上,防潮,可以让糕点较长时间保质不坏。小楼后面是糕饼房,是制作各种糕点的作坊。作坊很大,安放有一排炒锅,还有长长的案板。那里整天都飘着芝麻和炒货的香味。

门店的北侧靠街处是工人的住房。那里进门的地方有一口水井,青石铺地,如今还在。整个店铺面积大约三四百平方米,如今也都还在。二层小楼也在,店面如今还有人使用,继续做南货、百货生意。这大约是滁城保存至今最古老的商店了。

章三益南货店主要经营糕点(过去叫茶食,边喝茶边食用的点心)、酱作、炒货。茶食品种多,有董糖、京果子、羊角蜜、芝麻糖、猴子糖、黑白芝麻交切、寸金、方片糕、麻凤糕、蛤蟆酥、炒米糖等等。

滁州的董糖很有名,港台都有人来买。滁州有四大特产:滁菊、竹篮、董糖、鲫鱼。滁菊是药材,也是饮品,主要产于大柳一带,北宋时已有种植,《本草纲目》有记载,光绪元年被列为贡品。竹篮的生产也有一千多年的历史,老百姓淘米洗菜、盛装物件、走亲访友都离不开它,是日常生活中不可或缺的用品,民国时期,东关外的遵阳街有三分之一人家编制竹篮。鲫鱼“产自(内)城河,品质极佳”,明初,每年进贡朝廷一千四百尾,万历年间增加到六千七百三十四尾(见《滁阳志》)。董糖出自哪里呢?查看地方志书以及《滁州古今》《滁州史话》《滁州古城记忆》等,它们都说到董糖,但都是没有说是哪家生产的。对琅琊酥糖倒是说得明明白白,是滁县食品厂1956年开始生产的产品,可琅琊酥糖只是董糖的继承和发展,不是原味。

《崇川咫闻录》记载:“董糖,系冒巢民(冒襄之号)妾董小宛所造。”明崇祯年间,江南名艺妓董小宛,擅长烹饪,精于制作糕点。一次才子冒襄(字辟疆)生病,董小宛独出心裁以芝麻、白糖、炒面、糖稀、香油等原料,精心制作方块酥糖,给冒襄吃。其糖“酥脆香甜、开胃心爽”,冒襄胃口大开,疾病竟然好了。清初,有秦、尤姓两位师傅将面糖用糯米稀骨作包衣,进行改制,故又称之为“秦尤酥糖”。后来一位董姓师傅又将秦尤酥糖改制,将糯米稀骨多层次折叠,称之为“董糖”。书茂说,他们家从高邮请来了姓董的名师,按照贡品御用配方制作董糖,深受省内外顾客欢迎。

当然,滁县生产董糖的的店家,后来不只是章三益一家,还有卞源昌、曹恒兴、杨源茂等店家。章家的规模最大,制作最早,名号响。

逢年过节,章三益就生产应时的糕点。端午做芝麻油绿豆糕,绿豆糕上面漂浮着一层麻油。中秋做各式月饼,香甜可口。过年做欢喜团子,简称欢团。欢喜团子是用炒米加糖稀搓成的小圆球,比乒乓球大点,加上红绿丝,好看好吃,又酥又脆。酱作有豆瓣酱、秋油(酱油)、醋、酱菜,还以及麻油、菜油等。也还有其他生活用品。炒货有花生、瓜子。秋油、醋不是如现在装在瓶子里卖的,整装用木桶,平时是散称。散称不用秤,是用“端子”打。滁城的孩子们从小都会拿个碗或小瓶去打秋油。“端子”的下端是个无盖的圆柱形容器,可以装二两或半斤的秋油、醋。容器边上有个长长的垂直的把,把子的上端有个弯钩,可以让“端子”悬挂在桶壁。打油的“端子”是铁做的,打秋油、醋的“端子”是竹子做的,不会上锈。“紧打酒,慢打油”,他们有一套做生意的诀窍。

他们大宗生意也做,打几分钱的秋油生意也做,来者不拒,老少无欺,笑脸相迎,和气生财。四乡八镇农民来购货,可以赊账,货照拿,等午收、秋收以后再来还。《滁州古城记忆》说,他们“到午秋二季,账房先生赶着大车上门收账”。书茂说,这不对,他们家从来没有人出去催账、收账,都是客户自己主动来店还账的。你信任别人,别人也就信任你。因此,他们家的店声誉很好,生意也越做越大。琅琊寺主持达修同他们关系很好,山上的茶食都是从章三益南货店进货的。达修圆寂以后,原来西方寺主持根如到琅琊寺担任主持,继续保持同章三益南货店的密切关系。

章三益老人创业后,看孩子长大成人了,就把店铺交给大儿子管理,以便后继有人。可惜,大儿子很早就去世了,老爷子就把二儿子叫回来接管生意。二儿子璞培在苏北农专毕业后,到江浦老山林场做事。他回来后把生意做得红红火火,后来,在滁城的东大街菜市巷口、在南大街,又开设了两处分店,他还把生意做到了南京,在水西门开设了分店。他的大儿子过世也早,设在清流街的老店,就交给二儿子书艺管理,人称“小老板”,也是非常和善的人。章璞培去世后,书艺就接掌了章三益南货店。三子也在老店做营业员。

璞培的三弟,字实夫,原先经商,后来到北京儿子那里一个铁路疗养院工作,1964年病故。

四弟章师培,字养吾。1926年,在上海江湾立达学园读书时,他就参加了共青团,假期回滁,与同学李模中一道宣传马列主义。1927年,经南京共青团市委批准,在滁州大丰山召开会议,建立滁县共青团特别支部,南京派宿县人王明渠参加成立大会。会上,推举葛天民为书记,章师培为组织委员。1949年2月,滁城解放之初,他曾任滁州中学副校长,后到外地工作。1971年退休回滁,1984年10月病故。师培只有一女,一子夭折,经祖母授意,将书茂过继给他为子。

百年老店章三益南货店是徽商,也是滁州特产董糖的生产商家,至今门店还在,值得保护和修复。

可惜的是,章三益创始人名讳是什么,《振亚回顾》没有记载,书茂也记不得了。他说,祖父去世早,他没有见过他的祖父,他一直以为章三益就是祖父的名讳。