尊敬的曾繁仁先生,各位师友,吕荧先生的亲属:

今天,我们在线上线下,共同庆祝《吕荧全集》的出版,纪念这位才华横溢却命运多舛的诗人、文学家、翻译家和美学家。在我的印象中,这是美学界第一次为这位杰出的美学家开纪念会。

吕荧先生是安徽天长人,我的家乡是在扬州,虽然属于不同省,实际上距离非常近,大约半个小时的汽车车程,方言也完全相同。读吕荧先生的年谱,提到他13至14岁时,曾在扬州读过一年小学。但是那个年谱上写的李富人巷,我没有印象。问了姚文放老师,他也不知道。希望能考证出来。他所翻译的普希金的长诗《叶甫盖尼·奥涅金》,是我读到的这首诗的第一个译本。他的文学评论写作,例如对列夫·托尔斯泰的论述,也使我读得津津有味。他关于“客观性”和“主观战斗精神”的论述,他与何其芳长篇通信中的理论探讨,使我窥见那个时代的理论思考的脉络,也可从中看出吕荧先生执着的个性。但是,我最关注的,当然还是他的美学论述。

他在上世纪50年代写了一系列的美学论文,在困难的条件下,时断时续地参加了当时的“美学大讨论”。过去,我们对吕荧美学思想的理解,有一种标签化的倾向,大多是从批判的文章中,看到只言片语。这对吕荧先生来说,是不公平的。《吕荧全集》的出版,方便了我们的阅读,也使我们能够对吕荧的美学有一个较全面的理解。

理解吕荧美学的第一要义,是要实现论争所属时代语境的还原。1949年以前,在中国美学界,还是以王国维和朱光潜所代表的康德体系的美学为主,主张审美无功利和艺术自律。在上世纪30年代,有一些左翼文学家引进和介绍了一些马克思主义的文学和美学思想,但还不成体系。蔡仪的“客观论”美学,是较早的对马克思主义美学的系统论述。吕荧在美学上的出发点,是既坚持马克思主义美学的立场,又批判蔡仪的客观论,努力形成对马克思主义美学的另一种理解。在这方面,吕荧作了有益的尝试。

从现有的论述看,吕荧在美学上坚持一种人性或人文的精神,或者用近年的一个最新的美学讨论时所习用的词说,是“有人”的精神。在吕荧与蔡仪之间,很难说谁是谁非。我认为,蔡仪所代表的,是一种科学的精神,而吕荧所代表的,是人文的精神。蔡仪讲“反映论”,还是一种哲学立场,而一些蔡仪的后学,则经由认识论走上生理—心理美学的道路,这是蔡仪美学在学术理路上的一种自然发展。吕荧的观点与当时其他一些美学家,例如与50年代的朱光潜,有相似之处,强调实践,重视生活和社会,只是用词不同,研究的方向和学术背景不同。他继承马克思主义的实践观,强调美学的社会性与创造性,重视美中所包含的物我交融,坚持美与美感的统一,这些思想后来都被其他一些美学家以各种形式接过去,并加以发挥,成为美学上的一些核心概念。

在阅读和思考蔡仪和吕荧二人的美学观以后,我感到这两种美学观本来是可以并行不悖,各自探讨,各自发展的。可惜的是,在那个时代,一定要将之套在“唯物”与“唯心”的思维模式中,认定“客观”就是“唯物”,“主观”就是“唯心”。错误的研究框架,促使学术观点被扭曲,这是我们在学术研究中要引以为戒的。

吕荧认为,美是一种意识,人们只是根据这种观点说明,他认为美是主观的。其实,他是从与社会生活的联系来看待美的。美是一种人的现象。同时,他也指出,这种美是客观事物的反映。尽管他的一些论证还不周延,我们从他的文章中所看到的,是一些可贵的美学思想火花的闪现。在他那个时代,鉴于他的具体情况,能作出这些论述,是难能可贵的。

出版社在该套全集出版时,要求我为吕荧写一句话。我写道:“吕荧先生的那种‘虽千万人,吾往矣’的精神,永远值得我们学习。”我不知道出版社后来将我的这句话用在了哪里。我愿意在此重复这句话,学习吕荧严谨的学术态度,学习他咬定自己的学术观点不放松的精神。哲人其萎,思想永存。

(高建平:中国社会科学院研究员,中华美学学会会长。)

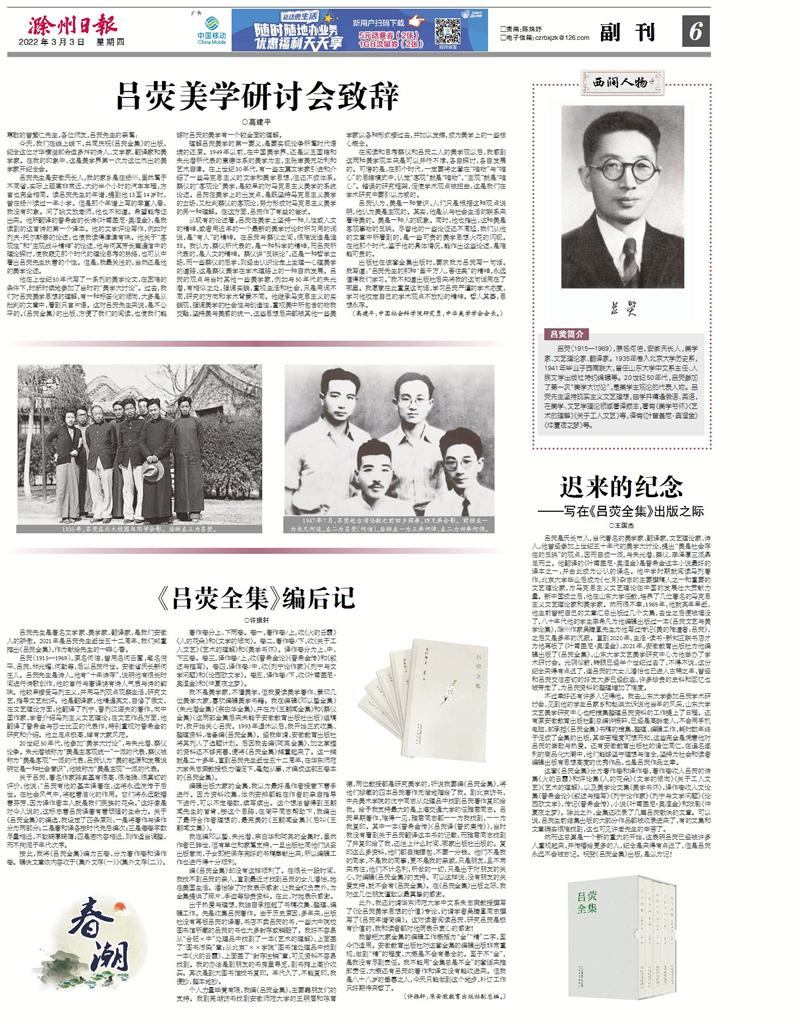

1947年7月,吕荧赴台湾任教之前回乡探亲,四兄弟合影。前排左一为长兄何俊,左二为吕荧(何佶),后排左一为三弟何倬,左二为四弟何倜。

1935年,吕荧在北大校园与同学合影。后排左三为吕荧。