○刘荣喜

1963年初,66岁的林散之受江苏国画院之聘,乔迁至临近玄武湖的南京中央路新居,同时得到失去联系长达20多年的好友张汝舟的消息。收到来信,林散之喜不自禁,饱含深情赋诗《新居江南,喜得汝舟黔中消息,诗以报之》:“相思深处望南天,一入江南思更悬。云外忽传黔水字,灯前时认浣花笺。青林有梦五千里,白发惊心二十年。江上草堂残竹影,短窗风雨记从前。”“相思”,“悬思”,连用两个“思”表达自己的思念之苦。“二十年”前、“五千里”外的好友,经过从清末、民国到新中国成立的历史大变革,失而复联的喜悦溢于言表。林散之心情激动,双手抚摸来信,想从模糊的记忆中、从花笺纸的背后,看到风雨前行中好友的身影。

2月8日,林散之收到张汝舟的和诗,触发了其喷薄的诗情。当晚,他“夜游玄武湖归,新雪初霁,月明如洗,有怀汝舟,中情未已,作二十二韵报之”。诗中写道“独赠花溪诗,相好示颜色。以此玄武波,印彼花溪月。”想象张汝舟现在可能正和自己一样,在贵州花溪边行吟。诗尾林老说“藉问花溪花,妙相如何得?更问花溪月,根境如何澈?花溪与玄武,领悟非琐屑。”“花”“月”之喻,隐含了张汝舟的坎坷经历。张汝舟曾被隔离审查,很多年受到不公正对待,著述不能发表,“有身难许国,空下董生帷”(张汝舟《临江仙》),直到1956年才得以“平反”。因此,林散之诗中隐而不发,暗含劝慰。诗成之后,林散之意犹未尽,接着又用原韵写了一首长诗《上元夕怀汝舟有诗,得见赐和,情词恳至,仍依前韵,以尽余兴》,写得更加隐晦而有禅意。后诗首先介绍自己的情况,感谢张汝舟和诗:“今得君和诗,掷地如金石。春风鸣万籁,好鸟传消息。”接着,两人讨论起诗、禅、花、月等艰深的文学与哲学。“能从诗解禅,无愧儒者席。”“冷月与空花,澄寂心头热。”如此清谈,话题是沉重的,思想是深邃的,最后林散之借用苏东坡的诗句“赋诗必此诗,定非知诗人”,转入轻松的问候,“赋持必此诗,贤者应哂别。”说自己只是一个“诗人”,胡思乱想,不成体系,在“贤者”您的面前弄斧了,就此笑别吧。林散之不愧是一个伟大的诗人,行文收放自如,或谨严,或诙谐,或隐晦,或奔放。

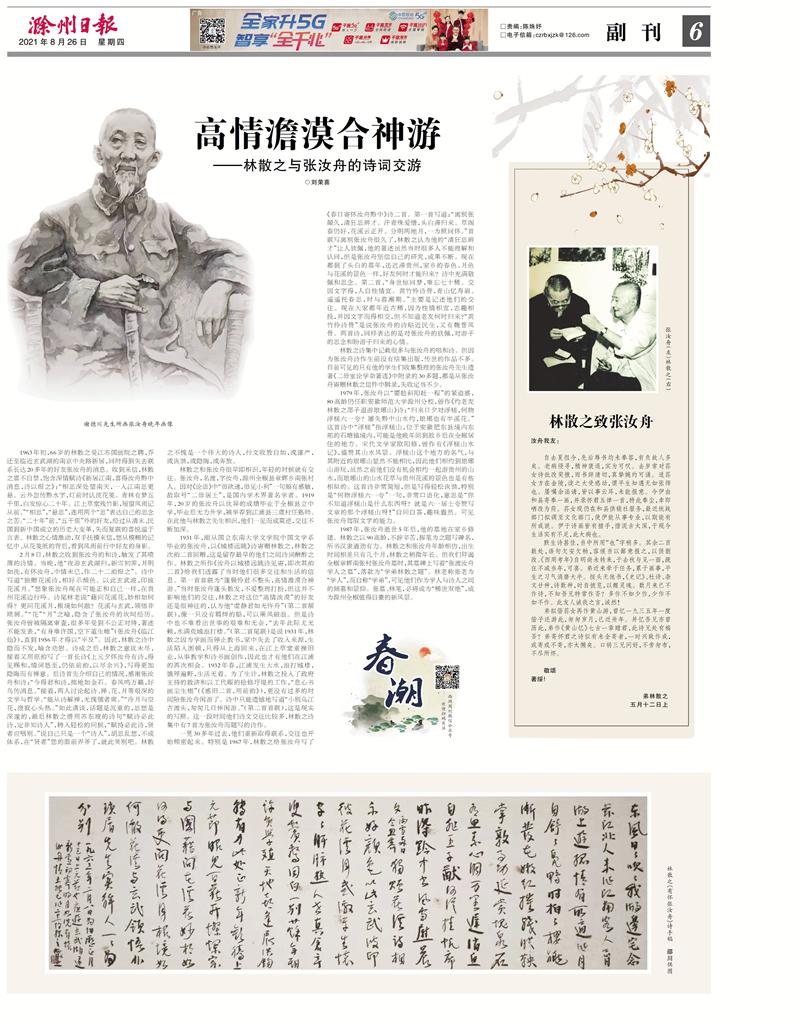

林散之和张汝舟很早即相识,年轻的时候就有交往。张汝舟,名渡,字汝舟,滁州全椒县章辉乡南张村人。因对《论语》中“毋欲速,毋见小利”一句颇有感触,故取号“二毋居士”,是国内学术界著名学者。1919年,20岁的张汝舟以优异的成绩毕业于全椒县立中学,毕业后无力升学,被举荐到江浦县三虞村任塾师。在此他与林散之先生相识,他们一见而成莫逆,交往不断加深。

1931年,刚从国立东南大学文学院中国文学系毕业的张汝舟,以《城楼远眺》诗寄赠林散之,林散之次韵二首回赠,这是留存最早的他们之间诗词酬酢之作。林散之所作《汝舟以城楼远眺诗见寄,即次其韵二首》给我们透露了当时他们很多交往和生活的信息。第一首首联为“蓬鬓怜君不整头,高情澹漠合神游。”当时张汝舟蓬头散发,不爱整理打扮,但这并不影响他们的交往,林散之对这位“高情淡漠”的好友还是很神往的,认为他“虚静君如无忤舟”(第二首颔联),像一只没有羁绊的船,可以乘风破浪。但是诗中也不难看出世事的艰难和无奈,“去年此际尤无赖,水满荒城浪打楼。”(第二首尾联)是说1931年,林散之因为学画而停止教书,家中失去了收入来源,生活陷入困顿,只得从上海回来,在江上草堂重操旧业,从事教学和诗书画创作,因此也才有他们在江浦的再次相会。1932年春,江浦发生大水,浪打城楼,饿殍遍野,生活无着。为了生计,林散之投入了政府主持的救济和以工代赈的抢修圩堤的工作,“息心书画尘生榻”(《感旧二首,用前韵》),更没有过多的时间陪张汝舟闲游了。诗中只能遗憾地写道“小别乌江古渡头,匆匆几日伴闲游。”(第二首首联),这是现实的写照。这一段时间他们诗文交往比较多,林散之诗集中有7首为张汝舟而题写的诗作。

一晃30多年过去,他们重新取得联系,交往也开始频密起来。特别是1967年,林散之给张汝舟写了《春日寄怀汝舟黔中》诗二首。第一首写道:“离别张颠久,清狂思辨才。汗青殊爱惜,头白滞归来。草阁春仍好,花溪云正开。分明两地月,一为照同怀。”首联写离别张汝舟很久了,林散之认为他的“清狂思辨才”让人钦佩,他的著述虽然当时很多人不能理解和认同,但是张汝舟坚信自己的研究,成果不断。现在都到了头白的暮年,还迟滞贵州,家乡的春色、月色与花溪的景色一样,好友何时才能归来?诗中充满敬佩和思念。第二首,“身世惊同梦,难忘七十稀。交因文字得,人自性情宜。黄竹怜诗骨,青山忆寿眉。遥遥托春思,时与暮潮期。”主要是记述他们的交往。现在大家都年近古稀,因为性情相宜,志趣相投,并因文字而得相交,但不知道老友何时归来?“黄竹怜诗骨”是说张汝舟的诗贴近民生,又有魏晋风骨。两首诗,同样表达的是对张汝舟的钦佩,对游子的思念和盼游子归来的心情。

林散之诗集中记载很多与张汝舟的唱和诗。但因为张汝舟诗作生前没有结集出版,传世的作品不多。目前可见的只有他的学生们收集整理的张汝舟先生遗著《二毋室论学杂著选》中附录的30多题,都是从张汝舟寄赠林散之信件中辑录,失收定当不少。

1979年,张汝舟以“要趁斜阳赶一程”的紧迫感,80高龄仍任职安徽师范大学滁州分校,曾作《约老友林散之邵子退游琅琊山》诗:“归来日夕对浮槎,何物浮槎六一夸?屡失黔中山水约,琅琊也有半溪花。”这首诗中“浮槎”指浮槎山,位于安徽肥东县境内东部的石塘镇境内,可能是他晚年回到故乡后在全椒居住的地方。宋代文学家欧阳修,曾作有《浮槎山水记》,盛赞其山水风景。浮槎山这个地方的名气,与其附近的琅琊山显然不能相比,因此他们相约到琅琊山游玩,虽然之前他们没有机会相约一起游贵州的山水,而琅琊山的山水花草与贵州花溪的景色也是有些相似的。这首诗非常简短,但是写得轻松诙谐,特别是“何物浮槎六一夸”一句,非常口语化,意思是“你不知道浮槎山是什么东西呀?就是六一居士夸赞写文章的那个浮槎山呀!”自问自答,趣味盎然。可见张汝舟驾驭文字的能力。

1987年,张汝舟逝世5年后,他的墓地在家乡修建。林散之以90高龄,不辞辛苦,挥笔为之题写碑名,所书汉隶遒劲有力。林散之和张汝舟年龄相仿,出生时间相差只有几个月,林散之稍微年长。但我们拜谒全椒章辉南张村张汝舟墓时,其墓碑上写着“张渡汝舟学人之墓”,落款为“学弟林散之题”。林老称张老为“学人”,而自称“学弟”,可见他们作为学人与诗人之间的倾慕和景仰。张墓、林笔,必将成为“稀世双绝”,成为滁州全椒值得自豪的新风景。