绿色田畴里瓜菜飘香,形成一幅壮美的丰收画卷;养殖场里鸡羊成群,禽鸣人欢;辽阔乡村婀娜多姿,充满诗情画意……走进天长市大通镇,看到的便是这番情景。

农业兴则根底强,农民富则国家盛,农村稳则社会安。近年来,大通镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以产业振兴为基础,积极围绕经济发展、农民增收下功夫,大力发展特色产业,抓牢农业发展基本盘,谋划落实乡村振兴“1422”(一环四镇两园两个翻一番)发展思路,做好“土特产”文章。2023年,大通镇成功创建国家级农业产业强镇。

发展特色产业 做大做活“田文章”

农业,是大通镇经济发展的一张闪耀名片。大通镇高度重视发展现代农业,坚持把创建天长市省级现代农业产业园作为引领全镇农业产业化发展的重要引擎,引领农业产业发展与乡村振兴“同频共振”。

手中有粮,心中不慌。大通镇深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略部署,把高标准农田建设作为稳定粮食生产的重要抓手,全力实现农业增效、农民增收。大通镇农业生产以种植水稻、小麦等作物为主。2022年,大通镇小麦种植面积9.5万亩,总产量4.28万吨,亩产达450公斤左右;水稻种植面积14万亩,总产量为8.4万吨,亩产达600公斤以上。现有高标准农田13.1万亩,占全镇全部耕地的87.86%。全镇稻虾共作面积2万亩,创建了以便东村稻虾共作基地为核心的“万亩稻虾共作示范园”。

倾力打造肉羊产业新高地。大通镇集全镇之力做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章,推动全镇畜牧业高质量发展,全面提升畜禽产品供应安全保障能力。依托安徽省天长市周氏羊业有限公司,进一步推进特色肉羊产业发展。该公司实施集约化规模化养殖、产学研合作、产销一体化的山羊产业化经营战略,实现技术升级,加快科技成果转化,千秋山羊新发现资源已经被安徽省畜禽遗传资源保护中心精准测定,目前千秋山羊国家级新发现资源鉴定已通过国家现场审定。2022年售出种羊、商品羊6万多头,同时通过订单,带动本地及周边县市400多户农民从事肉羊养殖,累计年出栏商品肉羊18万多头,户均增收1万元左右,成为名副其实的“领头羊”。

创响天长“土鸡”品牌。在省农委畜保中心及市农业农村局的大力支持下,天长市金羽禽业有限公司于2011年对天长三黄鸡展开保种工作,2015年被省农委授予第一批省级保种场之一,2017年6月天长三黄鸡被国家畜禽遗传资源委员会鉴定为国家级新发现遗传资源(农业部公告第2637号),并于2018年1月,被正式录入国家畜禽资源名录。2020年获得滁州市优势农产品示范区称号。接下来,该镇将以天长三黄鸡保种和产业化为载体,积极申报国家地理标志农产品,加快品种研发,通过修订地方标准,饲养操作规程,实现品种多样化,满足市场不同需求,让天长三黄鸡成为大通镇特色农产品新名片。

蔬菜产业种出致富“好钱景”。天长市天翔蔬菜专业合作社成立后,结合乡村振兴战略,通过示范带动、规模种植、土地流转等形式,有条不紊地推进了蔬菜种植标准化、规模化发展,被评为“国家级蔬菜标准园”,并注册“翔净”牌商标。目前,该合作社拥有各种规模大棚450个,占地近1027亩,年产各类蔬菜160万斤,年产值700万元。

以产业兴旺带动强村富民,大通镇的稻田间正展现出一幕幕振兴新气象。

三产创新融合 拓展增收“新引擎”

当前,文旅融合呈现出前所未有的活跃态势。为深入贯彻安徽文化强省建设基本要求,大通积极推进文化和旅游深度融合发展取得新进展新成效。

天长市大通省级现代农业产业园企业集生产、加工、旅游、物流、研发、示范等功能相互融合,通过“公司+合作社+基地+农户”运行模式,推进农业内部融合、延伸农业产业链、拓展农业多种功能等多种形式,探索适合天长市及周边地区的农村产业融合商业模式。聚焦一、二、三业产融合发展,加快产业链、价值链整合共生,推动农业产业全环节升级、全链条升值。

全力推动农业龙头企业上规模、增实力、提效益。扶持优势主导产业,以“龙头企业+农户”“龙头企业+专业合作经济组织+农户”等组织形式,大力培育省级龙头企业、国家级龙头企业,发挥龙头企业辐射带动作用。推进传统加工向现代加工转变、由初级加工向精深加工转变,依托南京链融公司打造中央厨房全产业链食材基地,把大通镇建设成为农产品加工产业化基地和面向国际市场的优质农产品供应基地。通过“四新”(新技术、新产业、新业态、新模式),实现“四化”(产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化),开发高附加值产品,延伸产业链条打造“第一产业”叠加“第二产业”带动“第三产业”的新型产业融合链。

农旅融合,“融”出乡村振兴新篇章。园区实施休闲农业和乡村旅游示范创建活动,积极拓展农业功能,延伸产业链条,推动生态循环农业与生态旅游融合共生,提升产业附加值。

以旅促产、以产兴镇。作为集生态养殖、有机果蔬种植、乡土民俗展示、农事活动体验、素质拓展训练等为一体的综合基地——大通镇国家级中小学生研学基地深受学生们喜爱。目前,该基地每天可供500多名学生前来参观学习,几年来累计接待游客20万人次。接下来,依托大通镇作为农业大镇、生态强镇的独特优势,继续拓展农业功能,延伸产业链条,提升产业附加值,以研学旅游为主导,着力打造特色鲜明、设施设备先进、生产方式绿色、经济效益显著、带动农民致富有力的现代农业研学文旅小镇。

天翔蔬菜专业合作社坚持走可持续发展之路,将绿色生态循环农业、休闲观光旅游、教学基地充分结合,建设能源循环、绿色果蔬、绿色餐饮、旅游观光、果蔬采摘、休闲垂钓、天然氧吧、中小学生科普教育等多项观光旅游设施,吸引了广大游客,大大提高了经济效益;大石路森林长廊天然氧吧是大通镇一道亮丽风景,吸引了大批游客;曾家湖、月亮山庄集生产、观赏、休闲垂钓于一体的“渔家乐”,促进一、二、三产业协调发展。

除此之外,园区还在积极探索各项文化节的生根落地。目前已成功举办长三角第一届农民趣味运动会、天长市第三届“我骑行·我健康”和美乡村骑游大会暨“农发杯”自行车田园赛、天长市第三届“最美金婚”颁奖典礼暨九九重阳民俗文化节活动,让农民的生活精彩不断。

科技助农兴农 打造绿色“希望田”

农业现代化,科技是根本性、决定性力量。让“科技之花”开满在希望的田野,对推动农业高质量发展、开创农业现代化建设新局面具有重要作用。

园区已建立了覆盖全镇的农产品质量安全监管体系,人员齐全,设备先进。在近三年的督查抽检中,农产品抽检合格率均为100%。产业园依托滁州学院,建设了农业物联网系统,包含大田信息采集、多源异构大数据的存储分析及支撑、大田作物长势诊断与过程监控、有机农作物质量安全追溯、电子商务等五大平台,实现了园区农产品从农田到餐桌的质量全程监控,获批安徽省第二批农产品质量安全镇。

科技与人才,背靠着充满希望的田野,正孕育着广袤乡村美好的未来。

通过产学研合作,天长市首家农业院士工作站落地大通,由安徽省天长市周氏羊业有限公司和中国工程院刘守仁院士及其团队共同组建。中国农业科学院北京畜牧畜兽医研究所马月辉研究员、储明星研究员,安徽农业大学陈宏权教授、凌英会副教授,安徽科技学院王立克教授,安徽省农科院朱德建高级畜牧师等专家,利用团队专家及所在单位的技术等优势积极做好该站的各项任务,准备利用5—10年时间在天长培育2个国家级肉羊新品种。充分利用院士团队专家的人才、技术、项目、信息等资源,加速科技成果转化、加快人才培养与引进,不断提升天长肉羊产业科技水平。同时与安徽农业大学动物学院就肉羊繁殖及饲料加工等系列进行研究,先后研究推广肉羊繁育技术、健康养殖技术、饲料加工技术、秸秆养羊技术、疫病综合防控技术、粪污综合处理技术、羊肉加工保鲜技术等,建立清洁化养羊技术体系,取得了一项省级科技成果、发布了两项企业标准。

生产发展、生态宜居、生活富裕,是一个有机整体。大通镇深入贯彻绿色发展理念,坚持生产发展与生态保护并重,大力推进生态循环农业建设,积极打造绿色大通、生态大通。

建立绿色循环农业示范基地,带动农业经营主体实施绿色循环农业生产,取得了良好的社会、生态效益。加强绿色循环农业发展宣传、培训工作,培育农民绿色循环农业发展意识,使保护生态环境、推进农业可持续发展成为广大管理者和生产者的自觉行动,形成全社会共同参与的良好氛围。加强农产品质量安全检测,确保人民“舌尖上安全”。农业清洁化生产有效推进。推进秸秆、畜禽粪便等农业废弃物资源化利用。大力示范推广稻虾共作模式和畜禽无害化生态养殖绿色循环种养模式等,取得了一定的经济、社会、生态效益。

未来,大通镇将继续总结经验、完善机制,实现以点带面、点面联动,让产业基础更牢、发展底色更绿。

天长市数字化牧场展示馆

研学基地承办长三角农民运动会现场

优质稻米订单农业龙头企业

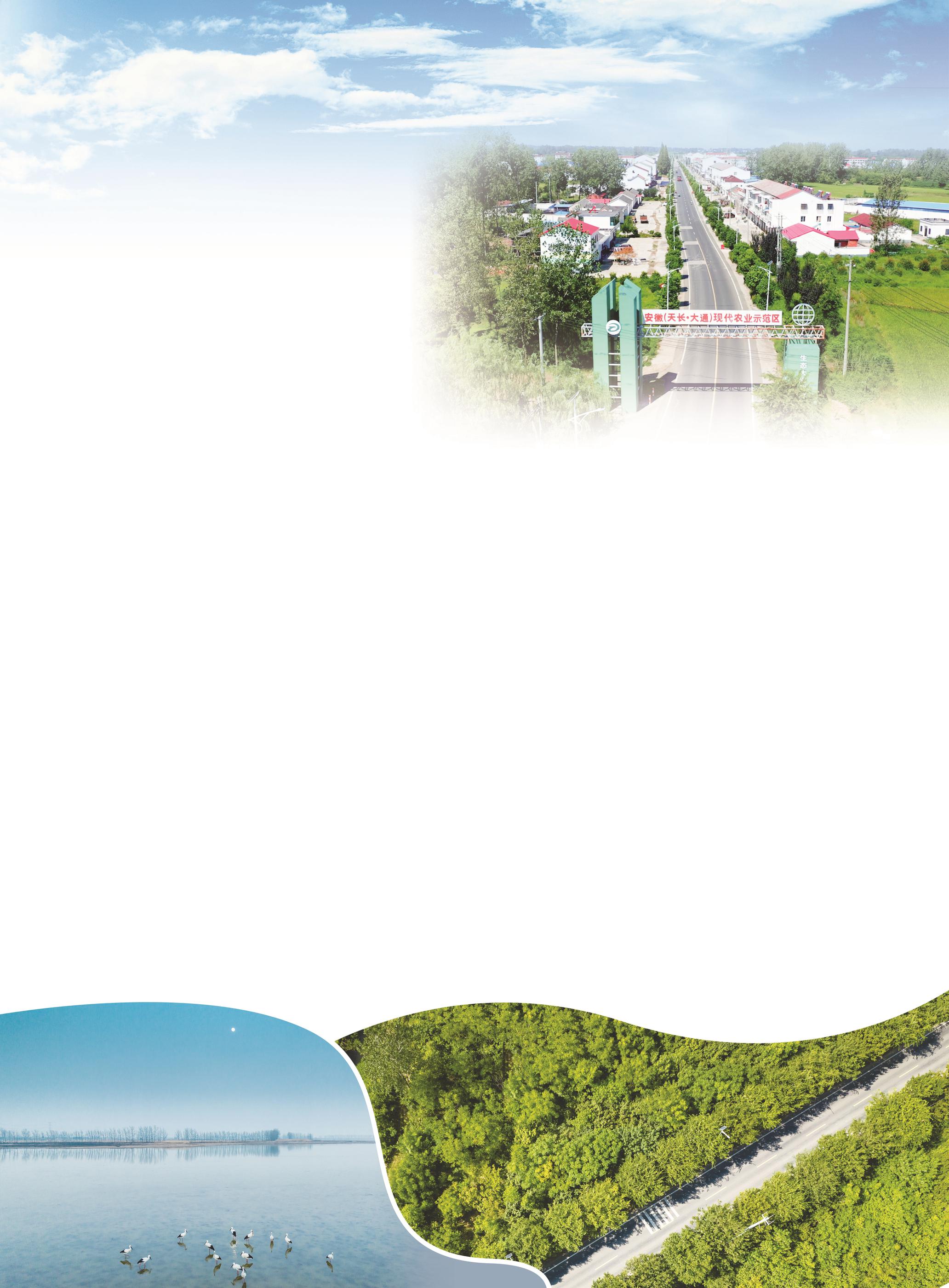

农业示范区

森林长廊道路

水库生态 陈家斌摄