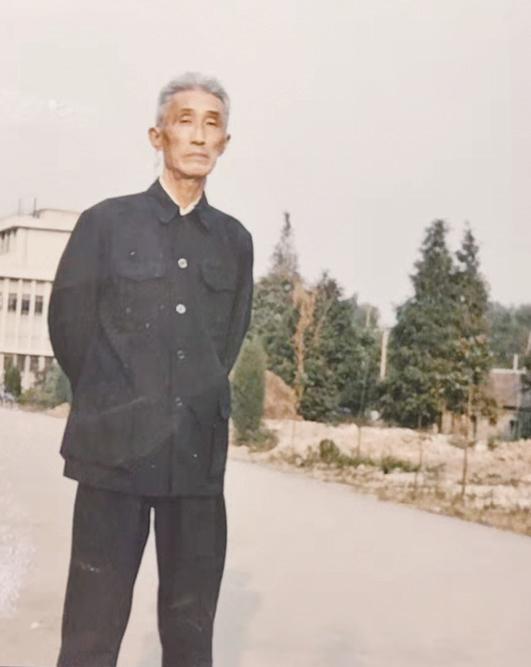

○陶承洛

陶家康简介

陶家康(1922—2008),安徽天长人。原滁州中学教师、滁州学院副教授。文史学者。勤奋笃学,于《资治通鉴》《昭明文选》等古代典籍尤所致力。参编中学教材《中国古代史》《中国近代史》,独撰《中国古代史教学参考资料》,并为吴敬梓《移家赋》作注。撰有《〈资治通鉴〉的编辑及其在史学上的贡献》《乾嘉学派的几位代表人物及其治学方法》等论文十余篇。

近闲暇,翻检父亲陶家康的遗物,见十几封上世纪七八十年代的旧札。致信人皆是极有分量的著名学者,信中内容多为学术问题,所涉颇深。我们兄弟讨论研读,虽只粗知粗懂其一二,但已深受教益和启示。这些信笺不但记录了父亲与友人的交往因缘,传达了深厚绵长的友谊,也体现了可贵的知识分子品格和文人情怀,更见证了父亲虚怀若谷、治学严谨的精神品质。

吴孟复 友直,友谅,友多闻

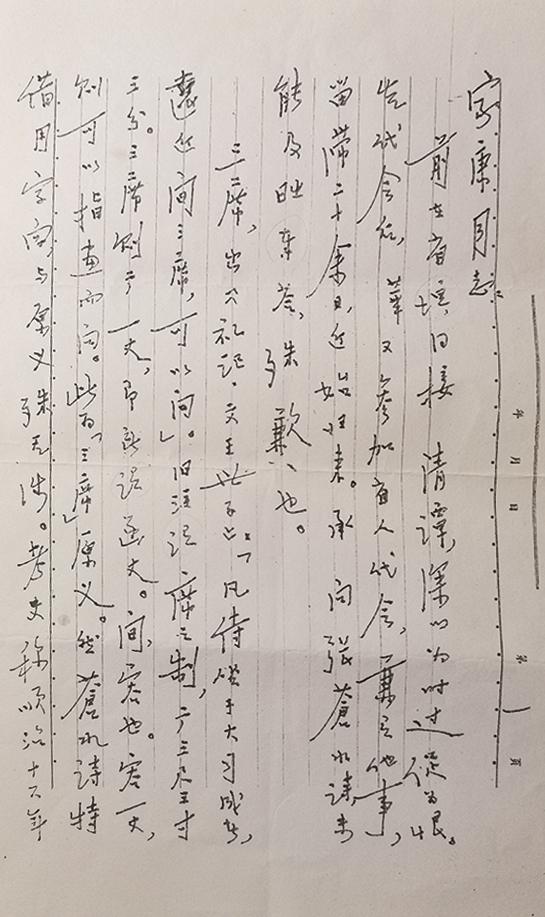

不熟悉父亲的人,以为父亲黄卷青灯,枯坐书斋,是“左图右史读中华”,“独守千秋纸上尘”的学究式人物,其实父亲也是情怀丰富的人,他关注时政、忱迷京剧、乐于交谈。信札中有他的朋友吴孟复先生的六封信,除了家庭工作之事,主要的是学问方面的研究商讨。

吴孟复(1919-1995)是古典文学研究家,曾任安徽古籍整理主任。

大约在1979年,父亲将写乾嘉学派的初稿寄给他求教。吴先生时为安师大淮北分校中文系主任、教授。吴先生复函5页,1600许字。笔者摘录几点:

①题目既为乾嘉,则乾嘉当为重点,文中顾、阎与恵、戴并列,内容与题目并不完全一致,似可斟酌。

②清初学风对宋人亦有师承。柳翼谋师、姚叔节文甚至谓清学实本宋学,如金石始欧起,辑佚考证自王伯厚,古音始吴才老,版本自尤袤、岳珂,而王与郑樵与清儒尤近,此点似宜述及。

③清代朴学之起,自以顾氏为首。但同时毛西河、朱竹垞,李天生,尤其是黄王诸儒似有一提之必要。朴学之起,主要针对明代“以无本之人讲空疏之学”,目的在借古筹今,经世致用。开宗明义,似当大书特书。至于逃避文字狱等,事在后来,且非主流,似不宜合为一条,相提并论。

就父亲乾嘉学派一文,吴先生提了10条意见,从溯源、产生、发展,到学风、特点、贡献,皆有高见。洋洋二千余言,如同听一场汩汨滔滔的学术讲座,又如同春水解冻,缓缓流淌,时有冲波逆折之势。吴先生阅读之仔细,探讨之深入,意见之具体,令笔者感佩不已。亦可看出先生学养之丰厚,待友之热诚。从发表的文章看,父亲有较大改动,对清学术文化整体研究风格,对朴学一些人物的思维方式以及“经世致用”“文字狱”等观点都有自己的见解。

还有一封是父亲请教有关《左传》写作的复信。吴教授对文章文体、内容、题目、结构都直接了当地提出七八条意见,子曰:“友直、友谅、友多闻,益矣。”吴先生是也。

父亲为文高屋建瓴,题目恢宏大气。二十世纪八十年代初,老人家心情舒畅,写作兴致骤浓,先后在《新华文摘》《华中师大学报》及国内相关专业学术刊物上发表《科举制度的产生及发展》《资治通鉴的编纂及其在史学上的页献》《谈乾嘉学派的几位代表人物及其治学方法》《试论郭沫若在历史研究中的卓越贡献》等文,从题目即可看出父亲的学术视野及文章格局。登高俯视,以观全景。这种全局性写法内容庞杂,头绪繁多,筛选费力,布局困难。但父亲知难而上,总能纲举目张,举例发凡。我曾问父亲:“为什么不可以视角小些,截取片断,以小见大呢?”父亲回答:“我的读者是专家学者,既要有史学还要有史识,岂能一点一滴呢?”父亲饱读经史,材料丰富但又绝不自高自厚。他动笔谨慎,小心考证,潜心研究,虚心请教,唯恐疏漏不周。

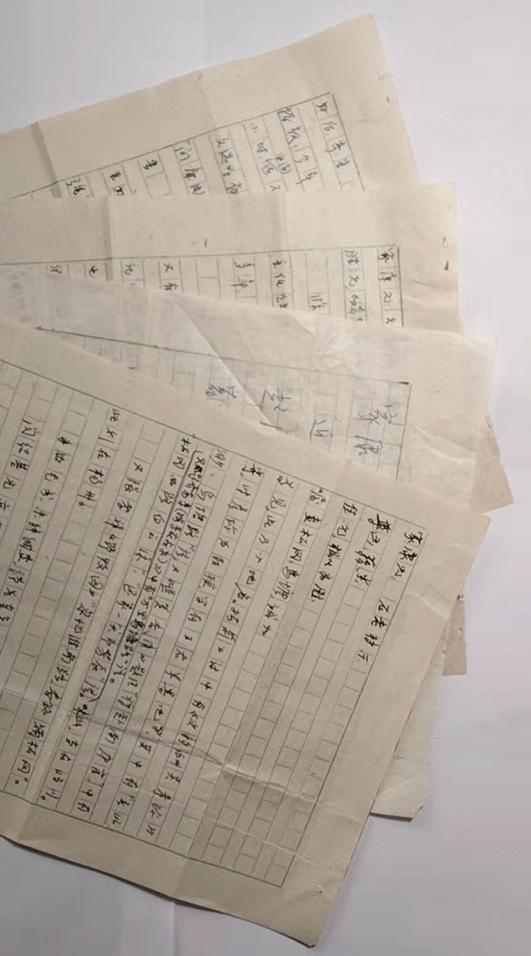

汪茂和 师生之情,笺短谊长

南开大学历史学者汪茂和老师,是滁中64届高中毕业生,曾是父亲高足。为人热情朴实,几十年来与家父时有过从。父亲保存有他的三封信,记录了这段师生之谊。

茂和先生1981年2月22日写给家父的信函中道:

您的来信及文稿已收到,恭读一遍,使我极为清晰、准确、全面而扼要地把握了清代乾嘉学派在考据学方面的成就,内容宏富而条分缕析、文畅意达。我的一位同学读了,都感到无论在知识方面还是写作方面都受到很大教益……文章将提交史学年会,听取报告的是史学专业工作者,所以文中某些知识性说明是否再简略些……

字如其人,汪先生的信工整端丽,辞简文清。笺中所提及文稿乃父亲写的《读乾嘉学派的几位代表人物及其治学方法》一文。父亲1977年从滁州中学调入安师大教学点(即后来的滁州师专)任教,时年55岁。年近花甲,桑榆未晚,知止有定。两年后,父亲适应了大学教学工作,即开始学术研究,选择的对象之一便是乾嘉学派。

乾嘉学派是清乾隆嘉庆年间形成的一种占统治地位的学派。学派人物众多,著述甚丰,其治学方法被称为考据学(即朴学)。它创造出一套完整的辨伪、校勘、训诂、辑佚等考据学方法,非常庞杂繁琐。长期以来,有些人不是茫然无知而加以轻视,就是视为繁琐哲学而加以排斥。父亲研读史料,不畏艰难,写成万字左右的论文,引书60多种。一分为二地评议乾嘉学派的贡献和弊端,纠正偏见。对其代表人物顾炎武、阎若璩、胡渭、惠栋、钱大昕,王鸣盛、江藩、戴震、段玉裁、王念孙、王引之等人进行了客观的评析。例如评考据学开山祖师顾炎武的学问文章人品(父尤喜顾亭林先生及《日知录》),写1200许字,言辞肯綮,引书16种。

论著既成,父亲请茂和先生提出意见并请他转呈南开大学的几位著名学者并讨教。鸿雁往返,汪先生1981年3月13日的信中写道:

您的论著已请南炳文老师和陈生玺老师(郑老助手)看过。……都认为文章按现在布局结构,不用作大的更改;内容方面没有硬伤;文字很好。他们建议开头自然段可简洁……——第二部分以人为纲……第三部分以方面为纲……

茂和等先生对各部分内容提出具体建议。信末有一行小字: "我的钢笔丢失,是用圆珠笔写的,请原谅。”恳恳谦恭,读之动容。

父亲原在中学任教,多次编写中学教材和教参,但鲜有长篇论著面世,故这篇文稿发表前,父亲虚心请教高校专家学者。父亲做学问就是如此从师切问,虚己以听,举轻若重,一丝不苟。

40年后,汪先生同窗学友将拙文《尺书留痕》示之,他深情回复:“老师在讲台上轻移健步,平静从容,娓娓道来的情景又呈现眼前”,“1980年代初,我看望老师,他已通读二十四史,不久收到《移家赋》注释,深为老师学问渊博所震撼。”此时家父已辞世多年,汪先生亦已是年逾古稀的知名教授,只是"回书"变成了“网络微信”,往事历历,感怀伤逝,倍感岁月沧桑。

孟醒仁 短时间注出,是个奇迹

还有一封信是安徽大学孟醒仁教授的。是答复父亲注释《移家赋》所遇难题的询问。孟教授是著名的吴敬梓研究专家,曾编《吴敬梓年谱》。

《移家赋》是吴敬梓的一篇重要赋文,是研究吴敬梓及其家世的第一手资料。全文三千多字。由于文体特殊,多用冷僻典故,艰涩难懂,是吴学研究的一个畏途和瓶颈。1974年,滁县为纪念这位文学家,特函请张汝舟、家父及另两位名师注释该赋。父亲在当时参考资料极为缺乏的条件下,承命这项艰巨工程。

父亲保存有地区教育局的信函:

“贵校陶家康同志对古文比较有研究,现寄上吴敬梓《移家赋》一篇,请陶家康同志协助注释……务请于12月31日前注释完毕,挂号寄地区教育局中教组为荷。1974年11月28日”

这就是说,地区教育局要求父亲用短时间注释完该赋。

孟醒仁教授复信时间是1975年4月27日。信件的开头写道:

顷读近注《移家赋》,喜同晤对。不但可以见到您的高度辛勤劳动精神,而且也可以看到你的见识,获益很多。在短时间全部注出,这不能不是个奇迹。惜旧注不在手,又无书查对,只能提些不成熟意见,仅供参考。

此说明父亲最多用5个月时间不负委命。

父亲向孟教授请教了10多个问题,主要是一些字词典故。孟先生一一作答。例如:

“葛帔西华”,孟先生回复:“可引《南史·任时传》:‘昉子西华,冬月著葛,衣练裙’。把西华说成女仙住处,指作者求仙学道生活。按敬梓诗文无此思想。”(父亲对此句又充实说明,征引《文选·广绝交论》《世说新语》等书,凡230多字。)

“聊作《美人》之赋”,孟先生写:“引屈原《离骚》解释,很好。但可以进一步推出借指敬梓写《移家赋》。古来写美人赋很多,《离骚》和《移家赋》在一定程度上说,都是美人赋。”(父亲注释中不但指出屈原赋和《诗经》中“美人”的比喻,指出这里“美人”喻《移家赋》,而且指出司马相如《美人赋》的真伪问题。凡130许字。)

还有“嫭姱之女”“鱼舟暖迺"“历阳百里,诸生游从”“烧虎尾而茫然”“凡见似而目瞿,皆隐志之相及”“忆风景之通华”等句。孟教授因在出差途中,有的便答“记不清了”。但这10几句答复,已见孟教授广博的学问修养和超强的记忆力。

定稿后,父亲又请吴孟复教授审阅,吴教授赋诗寄赠。后吴敬梓纪念馆派人抄录收藏。父亲退休后又对旧稿加以整理,增补润饰颇多。注释条目508条、4600多字,引书360多种。父亲曾自信地说:“我的注释是能经受时间考验的。”2001年是吴敬梓诞辰300周年,滁州学院将之作为重要学术成果提交纪念大会,受到专家学者高度评价。

父亲奉命大任,不图名利。二十世纪60年代,学术氛围还是很凝滞的年代,父亲受此殊遇,将多年积攒的写作能量,在此时充分地释放。老人家宵衣旰食在浩翰的史料中,爬罗剔抉,抉微寻幽,孜孜不倦。那时蜗居斗室,无书房书橱,但有几只书箱。伏案考证时,满床满地都是书。他用秀雅的钢笔行楷,在方格纸上一字一句的地手写。《移家赋》注释见证了父亲的学术水平和对中华文化的忠诚与热爱。

父亲仙逝多年,当我抚摸和敬诵这十几封泛黄的信件时,心河上泛起粼粼潋滟。这是父执的文字因缘,更是注解他们人生的美文华笺。余有幸亲炙,感受着信笺手迹字里行间充溢着的浓郁的文化气息。我欣赏先生们文字的典雅严谨,礼貌得体,触目产生的是一种美感,一种温馨的亲切感;我仰视父亲和先生们的治学造诣和人格境界;我震撼父亲和先生们对历史文化的挚爱与传承。是的,父亲和先生们在润物无声地引领后辈,随其履痕,得其滋养,受其厚泽。先生们的自然生命有的枯萎了,但他们毕生热爱的中华文化却弦歌不辍、芳华待灼。

谨以此文纪念父亲诞辰一百周年。

张涤华

解惑,激励:“未稔文旌可南来否?”

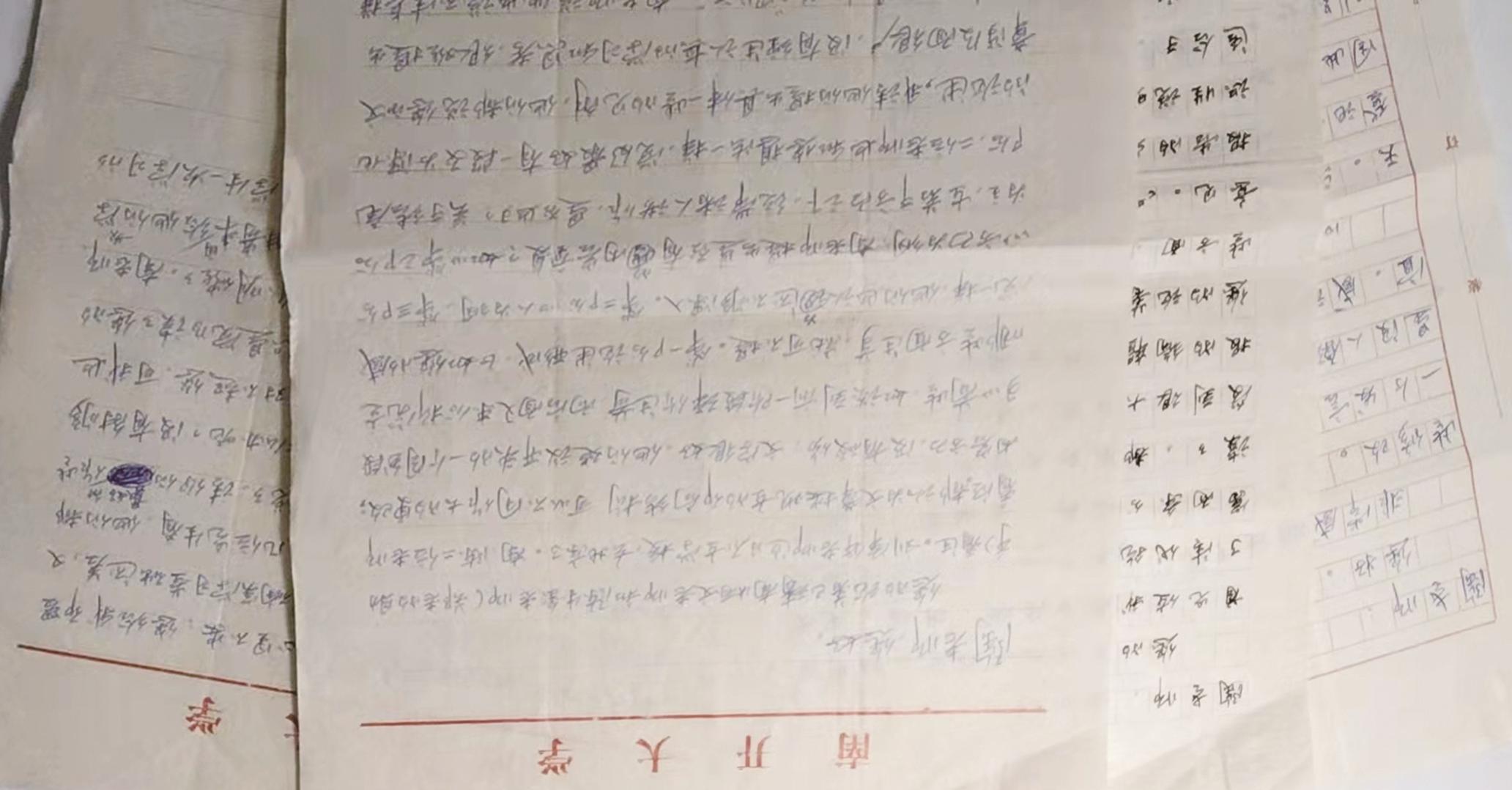

再说说省内学界权威张涤华先生(1909-1992)的一封复函。张先生是安师大教授、著名语言学家,《汉语大词典》副主编,《全唐诗大辞典》主编。笔者照抄张教授信函:

前在省垣得接清潭,深以为时过促为恨,先代会后,华又参加省人代会,兼有他事,留滞二十余日,近始归来。承问张苍水诗,未能及时奉答,殊歉也。

三席,出《礼记、文王世子》:“凡侍坐于大习成者,远近间三席,可以问。”旧注谓席三制,广三尺三寸三分。三席则广一丈,即所谓函丈。间,容也。容一丈,则可以指画而问。此为“三席”原义。然苍水诗特借字面, 与原义殊无涉。考史称顺治十六年(1659)苍水与郑成功合兵,大举入江、围南京;苍水又别率一军到芜湖。当时共下四府、三州、二十四县,大江南北,纷纷响应,清廷大震。诗中所云:“赤手分三席”似指此。

“借一枝”,用唐李义府诗, (《隋唐嘉话》载义府《咏鸟》诗)“上林多许树,不借一枝栖”。多许,一作无限。苍水此句亦系借用。“借一枝”谓南京之役虽告失败,仍谋得一根据地,借以继续抗清也。

评味诗旨,“惭将”二句,似可如此解释。然此系瞽说,未敢遽以为是,唯高明裁之。

敬礼

涤华匆上

元·廿四

又附:先生研精史学,极为钦迟。此间大辞典编写组及中文系,均甚需人,未稔文旌可南来否?便中乞见示,然此事暂请秘之,不足为外人道也。

张教授不愧为大学者,这封信称上翰墨珍品。文才风流,经典烂熟,风雅绝伦。且方家告笔者:此书虽钢笔字,乃黄庭坚体。长枪大戟,字势豪健,行中带草,挥洒有度。此信大约写于1977年元月。

父亲询问的张苍水诗,原诗为:

甲辰八月辞故里将入武林

国亡家破欲何之?西子湖头有我师。

日月双悬于氏墓,乾坤半壁岳家祠。

惭将赤手分三席,敢为丹心借一枝。

他日素车东浙路,怒涛岂必属鸱夷!

张苍水,即张煌言,号苍水。南明将领,抗清复明的战斗中被清俘遭杀害。这首诗是他赴杭州就义前所写,表现了国亡家破后,矢志不渝的抗清精神和为国捐躯的决绝之心。

二十世纪七十年代后期,某单位发现某干部写了一首“国破家亡欲何之?西子湖头有我师”的七言律诗。写诗的干部说是抄来的,但又说不出原书出处和作者名字,遂立案调查。这个单位将这首诗拿来请父亲鉴别。父亲一看便知是张煌言(西湖三杰之一)的绝命诗。因为此诗关系到这位干部的前途命运,为将诗中的句意用典准确完整地告诉人家,父亲便写信请教张涤华教授。令笔者感喟的是张教授那时正编写《汉语大辞曲》,却能拨冗复函父亲,又打算请父亲加盟大辞典的编写及调安师大任教(父亲当时还在中学工作)。信函传递出这位学界前辈与父亲志趣相投的交谊和对父亲的赏识器重。鼓励之意、提携之情溢于言表(因家庭原因,家父婉却)。又令人感叹的是,为了别人的询问,父亲竟专函询大学者。父亲仰斗之诚,从师好问,至善至仁,生动感人。

但父亲从不认为向高人讨教有何不妥。他常说,文人学者互重互学是常见之事,再大学者也有难题和不知不道之处。高层次的人彼此欣赏,互相成就。欧阳修常向刘攽请教;郭沫若在日本写史著研究古文字,离不开容庚的《金文编》,等等。道存师存,父亲胸襟眼界,宽阔若此。

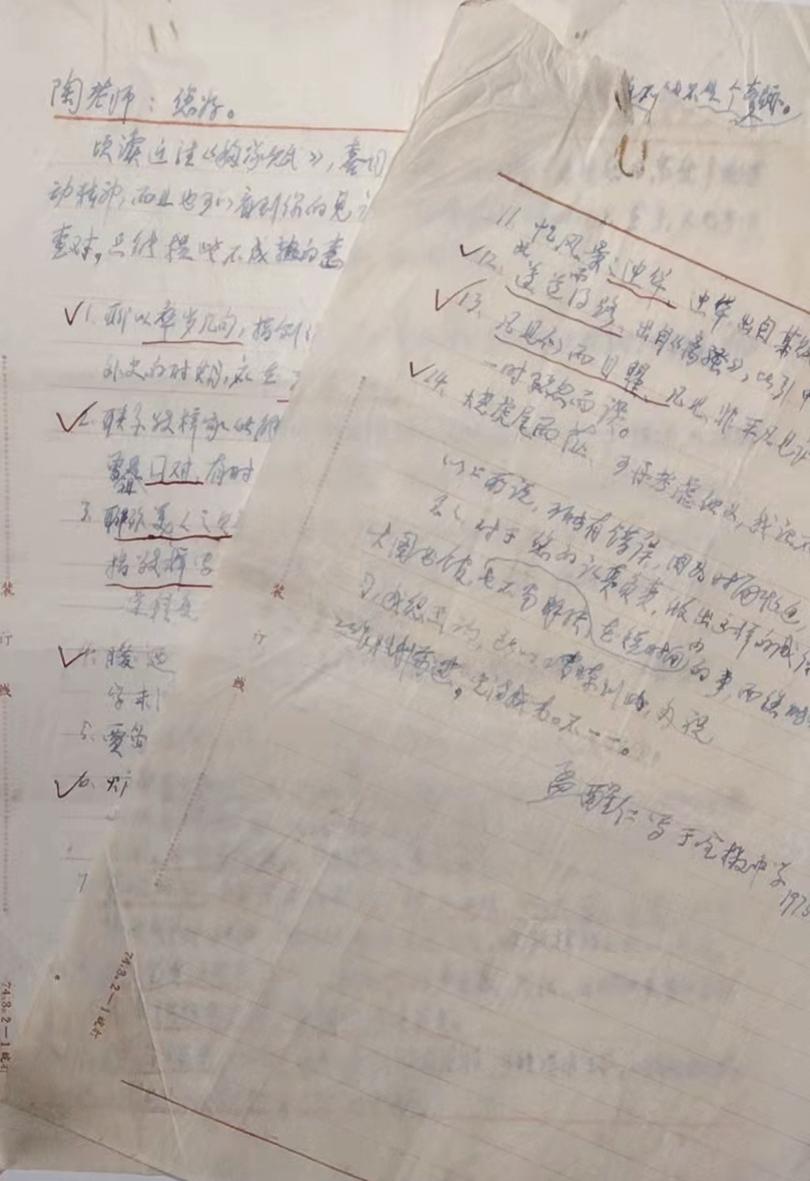

汪茂和教授的书信

张涤华教授的书信

吴孟复教授的书信

孟醒仁教授的书信