责编:魏星 邮箱:18069627@qq.com

王伯阳,1943年生,安徽省枞阳县人。中共党员、大学文化。现为中国书法家协会会员,中国楹联学会会员,中国楹联书法艺术委员会委员,中国当代百名楹联书法家(获“联墨双优杯”荣誉称号),江苏省书法院特聘书法家,滁州市书法家协会顾问。

45岁半路出家由硬笔转毛笔业余学书法,读书悟理、行艺悟道,融碑入帖、执着精进。楷习钟、王小楷,颜勤礼碑、告身帖,欧九成宫,魏碑张猛龙、张玄、元略、董美人墓志,褚雁塔圣教序。行学怀仁圣教序、兰亭集序,颜祭侄文稿,米芾墨迹、苏轼墨迹、二王手札。草习孙过庭书谱,右军十七帖,陆机平复帖,怀素自叙帖,魏晋残纸,朱延等汉碑汉简。古稀思变复归钟王,五体兼攻大小善习。

书法作品先后入展中国文联、中国书协、中国楹联等举办的全国书法大展20余次并多次获奖,作品被多家艺术馆院和央企收藏。书法诗联文章多见于《中国书法报》《书法导报》《书法报》《中国楹联报》及当地报刊等。出版有《王伯阳书法作品集》等。

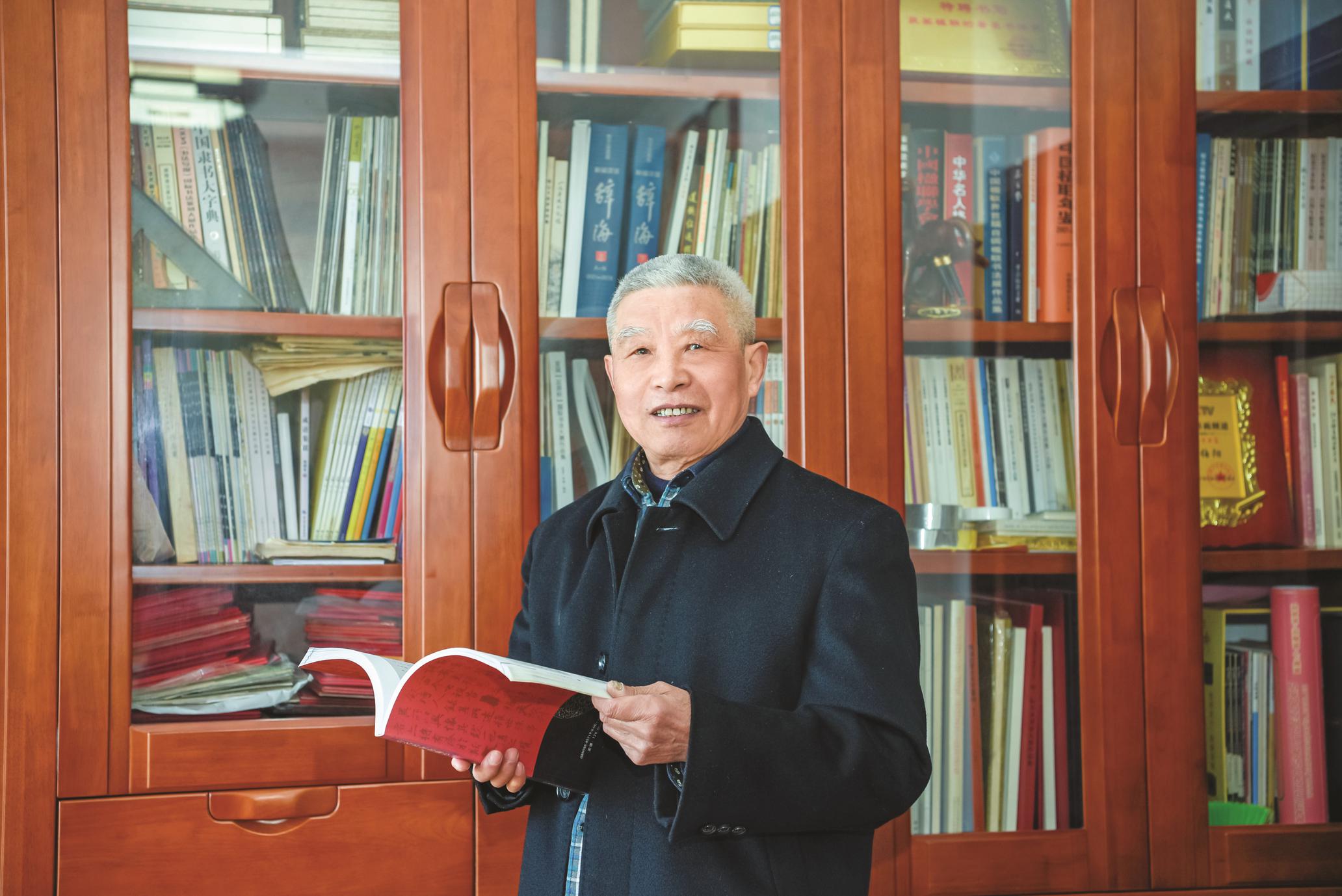

▼文同和提刑度支王店鸡诗(蝇头小楷)

□傅国河/文

到合肥,在一处地摊上看到了一本字帖《三希堂小楷八种》。这本由北京市中国书店出版的几毛钱字帖,却让王伯阳眼睛一亮,如获至宝,毫不犹豫地购买了下来。

《三希堂小楷八种》指点迷津,让他顿然有了方向,拨开了心头的迷雾。

从此,他开始了如是多年的潜心临帖研习,乐此不彼。

他认为,中国的书法艺术博大精深,源远流长,历代名家名作不胜枚举,就其艺术成就已经登峰造极,后人因为没有古文化深厚的底蕴,更无遍及社会各个角落的实用社会基础,如今的书法很难,甚至几无可能超越前人。

他说,过去的一个账房先生,他的书法艺术都有可能超越现在一些所谓的名家。惟其如此,虔诚向古人学习、临摹碑帖,是当今学习书法的不二之道。

“懒看窗外千般事,勤耕书道于寒宅”、“写帖如行杨柳岸,临碑似唱大风歌”。这,便是王伯阳勤勉学书的真实写照,也让他的书艺渐进,收获颇丰。

1985年,得国防科工办主要领导鼓励,王伯阳鼓起勇气,临写了一张小楷条幅《黄庭经》参展安徽省国防科工办系统内职工书画展,并荣获二等奖。这让他信心大增,也得到了领导和同事们的一致赞誉。然而,此时的他,深感自己的功力浅薄,未来的道路还很漫长。自此,他更是临帖如痴如醉,沉浸其中。厂领导也深受感动,给予他更多的鼓励和实际帮助,当年公费让他进入中国书画函授大学学习。3年系统的书法函授学习,让他理论知识和书法技艺更加丰富和扎实。

1992年,王伯阳又参加了滁州市南京艺术学院书法篆刻进修班,受教于黄敦教授,并对自己自然形成的书法理念进行了梳理和更新,进而通过系统学习,大大提升了艺术鉴赏水平;在书法实践中,他以史为序对各种书体及历代经典作品都仔细品味和研究,如钟、王小楷,颜“勤礼碑”、欧“九成宫”、魏“张猛龙”、张玄墓志、元略墓志、董美人墓志、禇“雁塔圣教序”,上溯汉碑汉简、金文甲骨。他的书法作品也不断被推荐参加苏、皖两省及全国性书画作品大赛,并屡屡获奖,并被安徽省书法家协会吸收为会员。

2003年,王伯阳先生正式退休。退休后的他,宵衣旰食,几乎把全部的时间都用在了书法上。在他六十初度自寿诗中,曾这样描述他无忌鹤发,奋笔疾书的经历:“老夫聊发少年狂,花甲学童自找忙。习帖摩碑追古意,焚香洗砚阅华章。”这既是退休后他的生活写照,也凝聚着他对书法的那分醉心和为此而付出的无数汗水和辛劳。

天道酬勤。

2004年,王伯阳先生被中国楹联学会吸收为会员,兼书法艺术委员会委员。

2008年,王伯阳先生成为中国书法家协会会员。

2019年,王伯阳先生被评为中国当代百名楹联书法家,并获“联墨双优”荣誉称号。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。王伯阳自幼家贫,是新中国让他进了学堂读书。感念于此,他在学校品学兼优,特别是在后来的学习书法道路上,始终勤耕不辍,矢志践行。

他回忆,在走上书法道路之前,儿时学校老师给他的启蒙印象最为深刻。就在笔者采访时,时隔七十多年,他依然能记起老师的名字以及孜孜不倦的教诲。那时,老师批改作业,都用毛笔蘸着朱砂研磨的红墨水批改作业。老师那俊逸飘洒的笔体,给他留下了终生难忘的记忆。

王伯阳,爱上了写字。

这点,尤受老师的喜爱。老师,就把用毛笔亲自抄写的《三字经》给他当教本,也当字帖给他临摹。

及至上海的两年昼工夜读,领导的关怀以及他自己热爱书法的秉性,使得他在书法从艺的路子越走越远,越走越宽。

有哲人说:热爱,是最好的老师。

当然,那时的他还只是喜欢,还不谙书法之道。1984年,一次偶然的机会,他出差

春和景明,草木峥嵘。滁州书法园地里,也是繁花似锦,春意盎然。由滁州市文学艺术界联合会主办的《滁州市书画名家系列展》将于5月15日迎来它的又一场展览——“岁月如歌 八十抒怀”王伯阳书法作品展。这是滁州书法界的一桩盛事,也是书法家王伯阳先生累经岁月、醉心书法艺术成就的一次集中展示。

开展前夕,一个暖阳的午后,笔者在他收拾整洁、弥漫着艺术气息的家里采访了王伯阳先生。一位充满长者智慧、温和谦逊,而又书法成就斐然的大家,徐徐来到了我们的面前。

王伯阳先生之跌宕人生

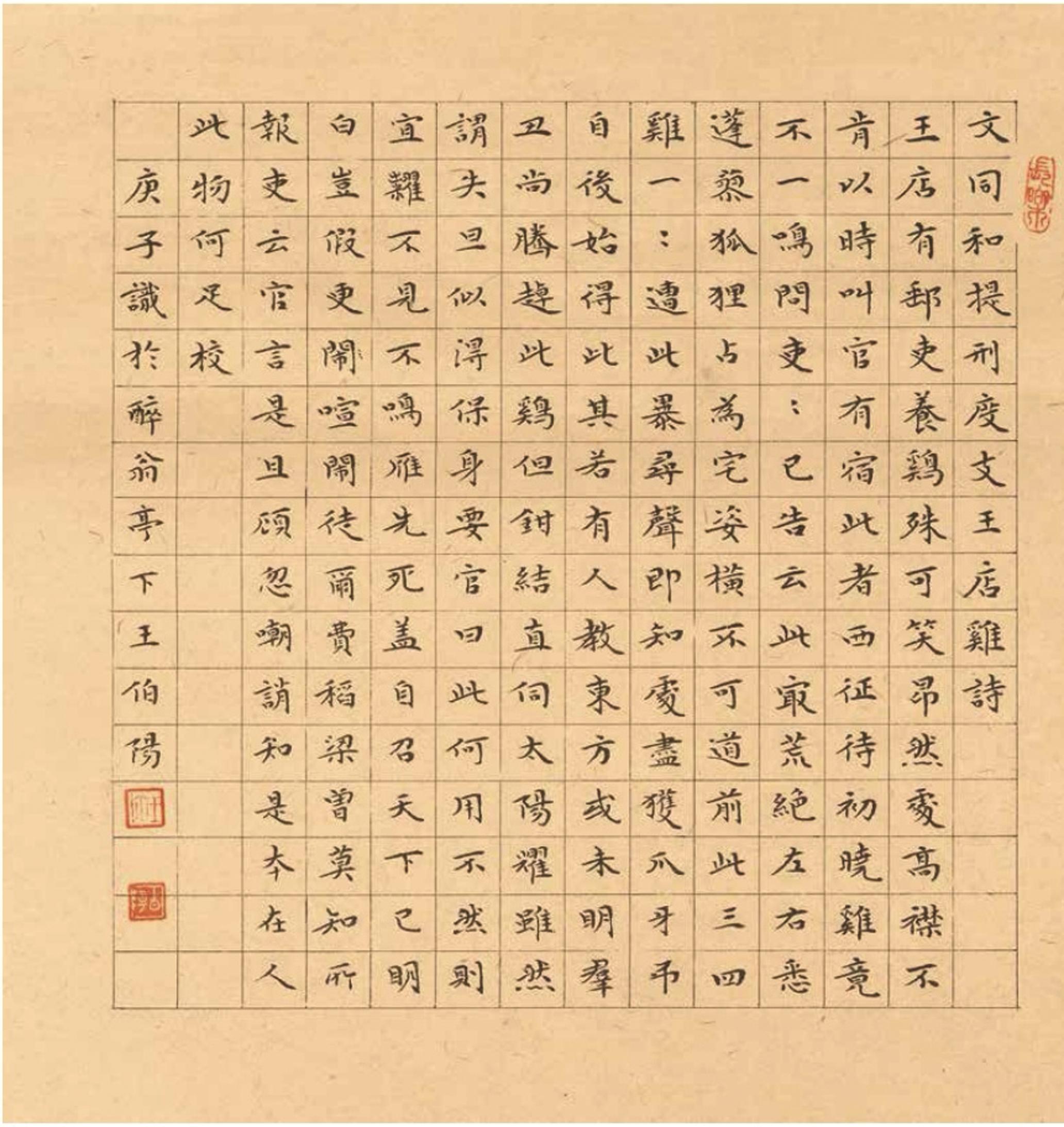

▲散氏盘铭文四条屏(大篆)

1943年,正值中国惨遭日本帝国主义侵略蹂躏的凄苦岁月。王伯阳出生在安徽枞阳县一个贫瘠的小山村。在那战火纷飞、温饱不济的年代,王伯阳能安然活命已算不易。

1949年春,王伯阳得村私塾先生手抄《三字经》读诵启蒙。随着新中国的成立,彻底改变了中华民族的命运,也改变了王伯阳的人生。他如愿进入了学堂。

1958年,还是一个懵懂少年的他,招工到铁道部蚌埠铁路局工作。说起那段经历,已近80高龄的王伯阳先生至今记忆犹新,娓娓道来。

他感慨时代的伟大,也感喟自己后来的人生之路跌宕起伏。

当时,不满16周岁的王伯阳被分配到巢湖火车站当了一名站务员。得益于他会打算盘,当了一段时间的售票员后,他又被调入蚌埠铁道报社工作。1959年,他在由蚌埠铁道赴上海铁路局学习两年后,因为铁路机构调整而辞去工作,回乡当了一名小学代课老师。

1963年,二十岁的王伯阳穿上军装,来到了沸腾的军营。那个年代,当兵是一件光荣的事情,也是很多年轻人梦寐以求的夙愿。部队的熔炉考验着他,也在锻炼着他。刚入伍不久,便当上了新兵连班长,后又担任司号员集训队班长,连司号员兼文书。因工作严谨、专注,深得领导赏识,他被抽调到营部任司号员兼书记员。

也就是到营部半年的光景,王伯阳后来很长一段时间,专职于南京军区新闻干事誊写稿件和材料。

长期的伏案誊写,锻炼了王伯阳坚韧的性格,也让他本来就有基础的硬笔书写水平大有长进。这为他后来从事硬笔书法打下了更加坚实的基础。

艺术成长,从来就没有一蹴而就。

而艺术大家的人生,也绝非一条坦途。

1970年,王伯阳被安置到大别山深处某兵工厂工作。这里,自然条件和工作环境异常艰苦。随着上个世纪八十年代国家建设战略的调整,那些一度寄托了许多人梦想理想的军工厂,早已成为那段岁月不能忘却的历史遗存。也是在这里,26岁的王伯阳一干就是20年。后来他被“军转民”全家安置到滁州扬子集团,并从此在滁州扎下根来。

命运跌宕,是一笔丰厚的人生经历和积淀,也是一笔丰厚的艺术土壤和营养。它磨砺了王伯阳先生坚韧执着的性格,也让他在未来的书法艺术道理上追求真朴、淡泊名利做实了铺垫。

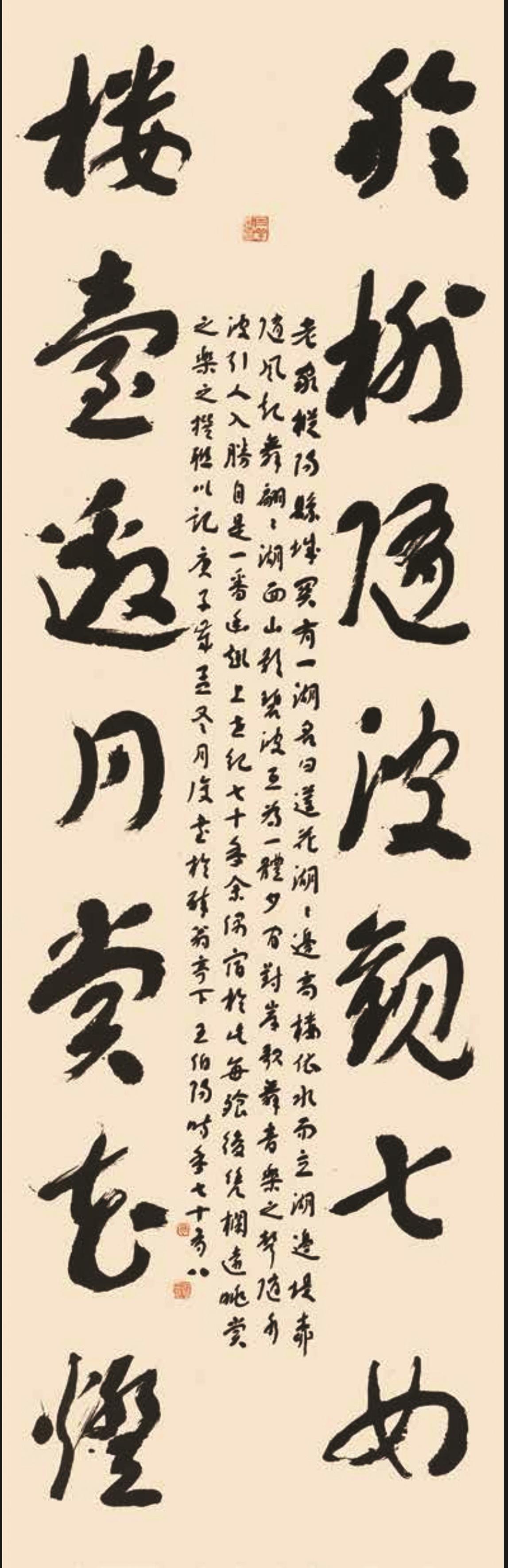

▲南通曹简楼扇面(隶书)

王伯阳先生之书艺赏析

汉字书法艺术,博大精深,是中华民族文化园里的璀璨瑰宝。历史的长河中,留下的名家名作,不胜枚举。他们既是我们学习的典范,也是我们文化传承的根基。

王伯阳先生,就是这样的书法践行者、传承人。

他初学硬笔,后执毛笔,可谓大器晚成。纵观他的书法创作,真、草、篆、隶等各种字体皆有涉猎,尤擅小楷,点画精准,结构奇正。

王伯阳先生从硬笔书法起步,因而对小楷情有独钟,也是他平时里临帖、耗时最多的字体。即便现在已到耄耋之年,他每天依然花费几个小时,临写不断。他的小楷,笔力稳健,提按有度,缩小不堵,放大不散。作品整体篇幅,俊秀晴朗,架构奇中有正。

他的楷书长卷《冰壶诫》,即本次书展的《孙过庭书谱》蝇楷册页,便是他小楷成就的代表之作。整幅作品,疏密均匀,张弛相宜,首尾呼应,相得益彰。据他介绍,在创作这副作品前,他前期构思良久,写时心情平淡,执笔伏案,一气呵成。

由此,可以看出王伯阳先生创作的从容、淡泊,谨慎、稳健。

王伯阳先生以小楷见长,但他也从不讳言自己学书条幅、斗方大字的晚成。他认为,书之道,法相通。书意因人而异,但书法艺术的内在规律还是相通相融的。

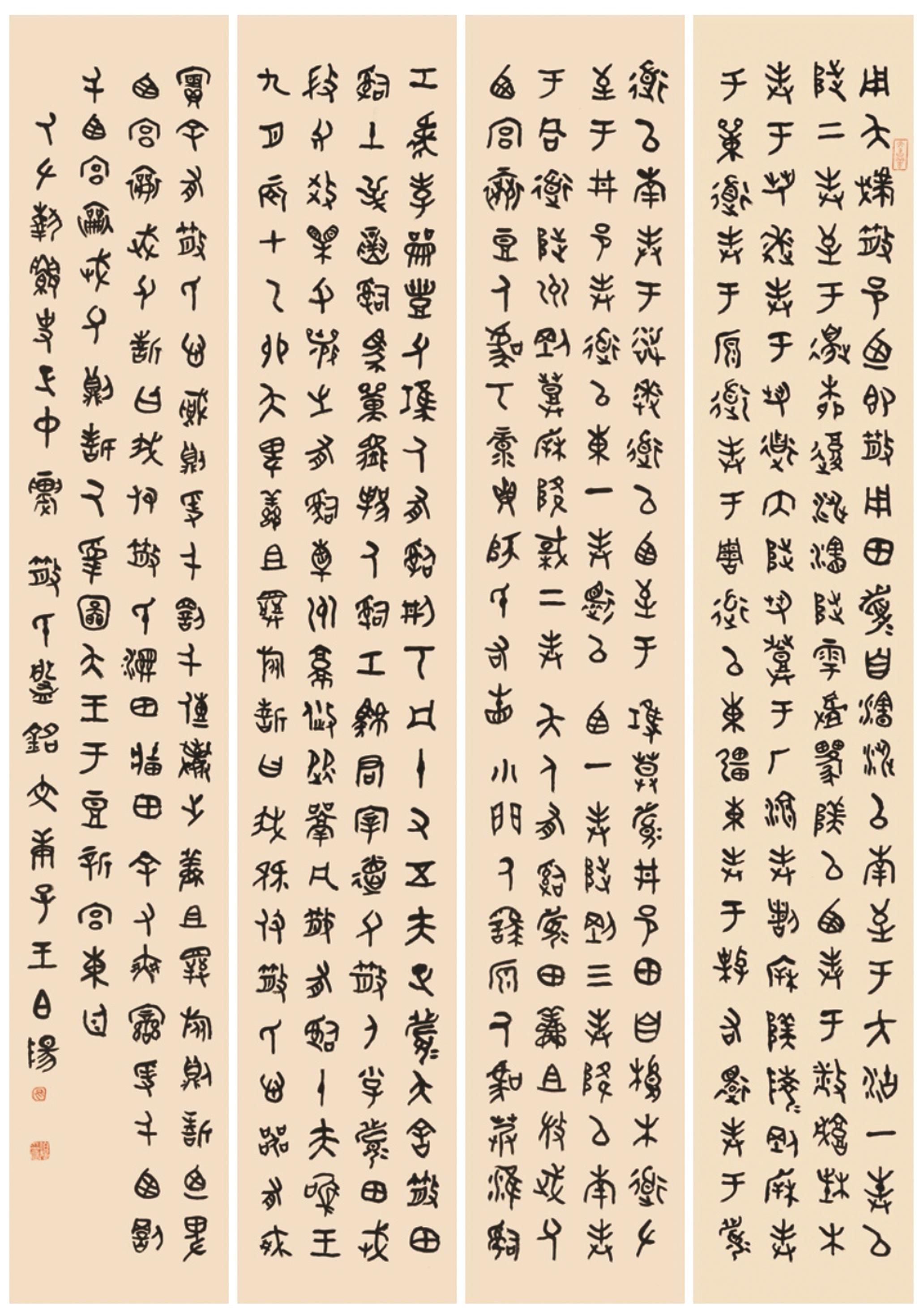

“舲榭随波观七女,楼台邀月赏花灯。”这是王伯阳先生的自撰联《舲榭楼台》中的诗句。他的老家枞阳城关有一湖,名曰莲花湖。湖边杨柳婆娑,湖面波光粼粼,夕间对岸歌舞音乐声声,自是一番幽趣。曾经他身居于此,饭后常常凭栏远眺,赏乐之余写下此篇。2020年,已是高龄的他挥笔创作了这副行草作品,表达对家乡的思念和过往岁月的感怀。作品笔墨恣意,形散意凝,顿涩的笔触显得有点古朴、苍拙,恰似流逝的岁月苍茫、凝练。再看作品布局,他把竖式条幅书写主联诗句,把长文题跋构置于作品中央,整体匀称得当,避免了作品的头重脚轻,别具一格。

扇面《南通曹简楼句》,也是王伯阳先生创作于2020年的隶书书法作品。“酒对一罇怀我友,花明四壁是君家。”诗句依扇面自右至左横着布局,书写于顶端,诗句出处和落款用小字竖写,看似冲突,实则相宜。其隶书体,不求笔画规整庄重,但意蕴神动,一波三折。对于隶书,书法界有“汉隶唐楷”一说,细看王伯阳先生的“四”字写法,他采用了汉代之前的古体写法“亖”,显得隶书体更为古朴,也充分表达他自己的审美情趣。

“水为澹下方成海,山不矜高自极天。”王伯阳先生是谦和的,又是有成的。

滁州作家武佩河先生曾采访过王伯阳先生,称其字有内外之功。“字内功夫,即他的笔墨功夫,有着‘脱化生新’的个性,在精心临摹古人法帖的基础上,得形得意之后,不断融入自己的个性之美。他的学识修养水平也非一般,这表现在他的字外功夫上。书品人品,人所共仰。”

《王伯阳书法作品集》由四川美术出版社出版,中国书法家协会篆刻委员会委员、中国艺术研究院、中国篆刻艺术院研究院戴武先生为其作序。序中有言:“随着王伯阳中堂、对联、条屏、立轴、手札等形形色色的书写作品展示,书法的‘气色’显得非常特别,试看在谋篇上体现的大格局,在精到上体现的宽视野,在效果上体现的高质量。这是用相对统一的笔墨‘搭建’诗文和汉字的既定况味空间,以理论上的清醒促进创作上的坚定”。

老骥伏枥笔不辍,红霞满天笑桑榆。这,不仅是王伯阳先生耄耋人生的真实写照,也反映出王伯阳先生在书法艺术道路上的孜孜追求。我们衷心祝愿他健康长寿,创作更多更好的作品,为滁州书坛留下光彩夺目的一笔!

贰

王伯阳先生之书法历练

▲舲榭楼台自撰联(行草)

▲暮秋诗一首(章草)

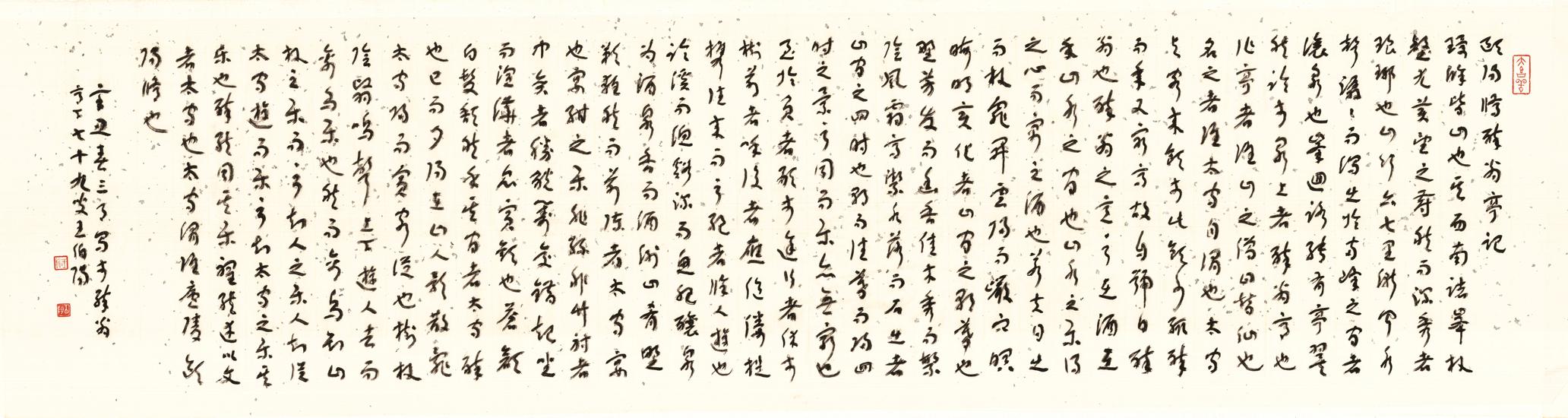

▲醉翁亭记(章草)